富锦杭州知青史料遗存系列#总1222

“作为一名《富锦杭州知青史》编撰工作的“顾问”,阴差阳错的,却始终未能赶上该书清样的形成过程。1月23日,我在第一次参与相关编辑工作会议时,拿到了“新鲜出炉”的“样书”。在此后进入角色、翻阅相关史料的过程中,感到实在应当把当年经手的一些知青文稿,除了编入厚重的《青葱岁月》纸质书以外,还需要在我的公号上再作一下网络电子版的发布和传播。毕竟《刘亭随笔》设立至今,大数十年,除了我自己千余篇的原创发展文论以外,只转载过二十来篇有关知青题材的他人作品。既然如此,那就不妨再增加个十篇八篇的,以给老知青们多留下一些便于流传的史料和记载。今天——2025年3月9日,是我们杭州知青远赴北大荒插队务农56周年的日子,于小平之《终身难忘的记忆》一文,将成为《富锦知青史料遗存》系列的第一篇……”

作者:于小平,2009年秋成稿

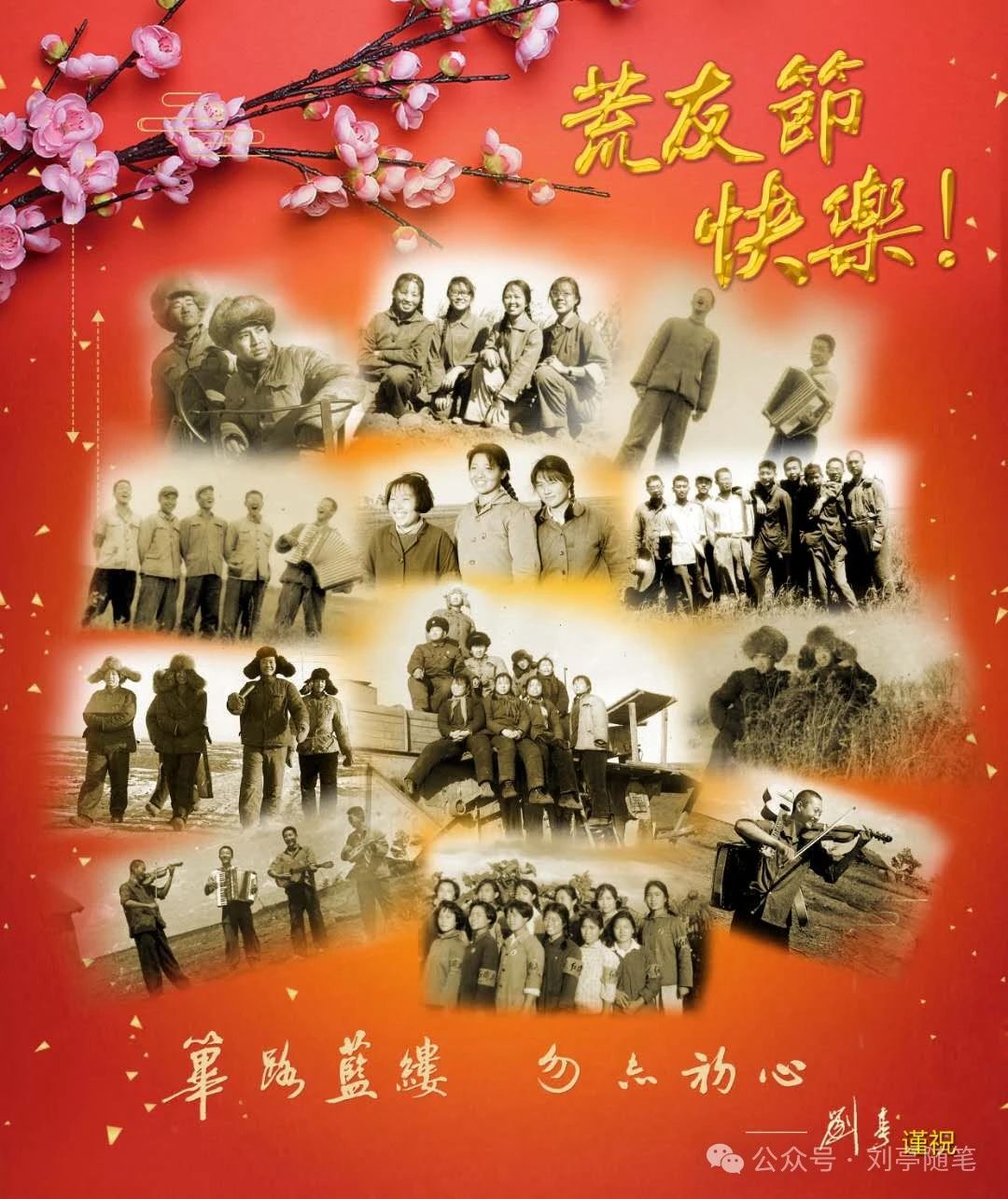

▼今年是知识青年上山下乡40周年,各地自发地举办了一些纪念活动。一批身体尚健的老知青,还结伴重返当年生活过的第二故乡,受到当地政府和老乡们的热烈欢迎。说来也怪,在我们这代人心中,总有那么一种情怀:不能讴歌,却常在涌动;不堪回首,但难以忘怀——这就是对那段农村插队生活的追忆。

富锦县,位于黑龙江省三江平原的中心,是祖国北方边陲的一方沃土。日本前首相田中角荣曾回忆说,富锦的大豆最好。单从名字上看,富锦就和杭州有着天然的联系:“富”自不必说,“锦”更是一种江南贵重的丝织品。在全部丝织品中,唯有这个“锦”字,是“金字旁”而不是“绞丝旁”。可见先人将这块土地命名为“富锦”时,已将其富饶秀美的赞叹达到了极致,而富锦也正是我们杭州知青终生难忘的“第二故乡”。

一

1969年3月9日,一千多名杭州“老三届”知青响应党和政府的号召,满怀豪情地来到这片陌生的黑土地,开始了上山下乡、插队务农的人生历程。记得当年我们这批人,还有接受贫下中农“再教育”的虔诚意愿,有在“广阔天地”里大有作为的理想追求。听从党的召唤,忠诚党的事业,“改天换地建设新农村”,是我们的初衷——“今日四方去,面向兵农工”“戍垦千秋业,丹心永向东”“莫唱小桥流水,灭我英才(李树勇)”!——当年的这些诗句,正是我们这些知识青年志存高远、壮怀激烈的真实写照。

在那个“以阶级斗争为纲”的年代,大约是出于“安全”的考虑,我们300余名“可教育好子女”(当时对地主、富农、反革命、坏分子、右派、叛徒、特务、走资本主义道路的当权派、反动知识分子等“黑九类”人员子女的“正面”统称),一律被安置在富锦县最南端的兴隆公社。这里远离城镇,冬天还可以从冰面上走出来;但一到夏季,就是一片被沼泽包围的孤岛(当地俗称“岗子”),其用意可谓不言自明。我们31名杭州第一中学的知青,被分到了兴隆公社的东风大队。到达的那晚,大队领导和大家说,东风大队有两个小队,一个富,一个穷,你们一分为二,自由选择。“那还有什么可说的?当然是去穷队!”就这样,我们12名知青,抱着在苦难中磨炼自己的决心,又毫不犹豫地来到了东风二队。

二队只有8户人家,队里一无车马,二无积累,连春耕的种籽都没钱买。来后不几天,胡队长就来和我们诉说春播的困难。我们一听,毫不犹豫地将带去的所有生活费都拿了出来,凑足360元给队里买了台播种机。一般的生产队,总有几挂马车。大的“牤子”(公牛),一头就能拉一副犁。可我们队只有十几头羸弱的“乳牛”(母牛),5头套在一起才能拉动一副犁。好不容易去买来的一头“大花牤子”,在半道上还意外地被其他“牤子”给顶死了。那天全村男女老少坐在死牛身边哭号,其凄惨之状、哀痛之情,不亚于为亲人送葬!为了解决畜力问题,队里想方设法,最终用“以牛肉换马肉”的办法,到宝清军垦农场的养貂场,换了一匹即将宰杀的老瞎马,才算是完成了“畜力的升级换代”。

农村的生活是很艰苦的。初来乍到,我们喝的水是黄的,吃的白菜和土豆是冻的。买点酱油,都要跑上七、八里地。开春后,蚊蝇滋生,我们身上被蚊子、小咬(一种比蚊子还小的吸血虫)叮得满身脓包。擦上紫药水以后,活脱脱的一根“赤豆棒冰”。当地水混,难得洗澡。偶遇大雨,我们男生就会穿着裤衩跑到屋外,高唱着《国际歌》去洗“天浴”。队里的老少爷们对我们很好奇,也很热情。除了帮我们收拾农具,教我们农活,在生活上也给予了尽可能周到的安排。他们教我们贴苞米面大饼子,种自留地,成了我们的老师和朋友。而我们十来个知青的到来,也为队里平添了一批整劳力。每天我们早出晚归,最累最脏的活计都被我们抢着干了,这也给生产队带来了勃勃生机。

不久,熟悉了农活技巧的倪明江,甚至还成了队里的“打头(领着社员干上趟子活的‘把式’)”,连“寸草三刀”的入(音于)草活儿(铡草中负责将草捆一点点送至铡刀下待铡,相当危险),也干得很溜。六名女同学,干活也从不落后。经过锻炼,有的甚至能扛起200斤的粮袋子,也成了队里出工最多、工分很高的主劳力。由于有着改造思想的精神准备,因此虽然生活清苦,环境恶劣,大家都还能以苦为乐,始终保持坚强的生活信念和高昂的革命斗志,充满着为献身祖国新农村建设的无比自豪!这样,我们很快地度过了“生活关”和“生产关”,得到了当地农民的欢迎和认可。半年之后,我们俨然一身农民装束,满口俚语。一起干活时,已经很难分得清谁是下乡知青,谁是“坐地户”了。

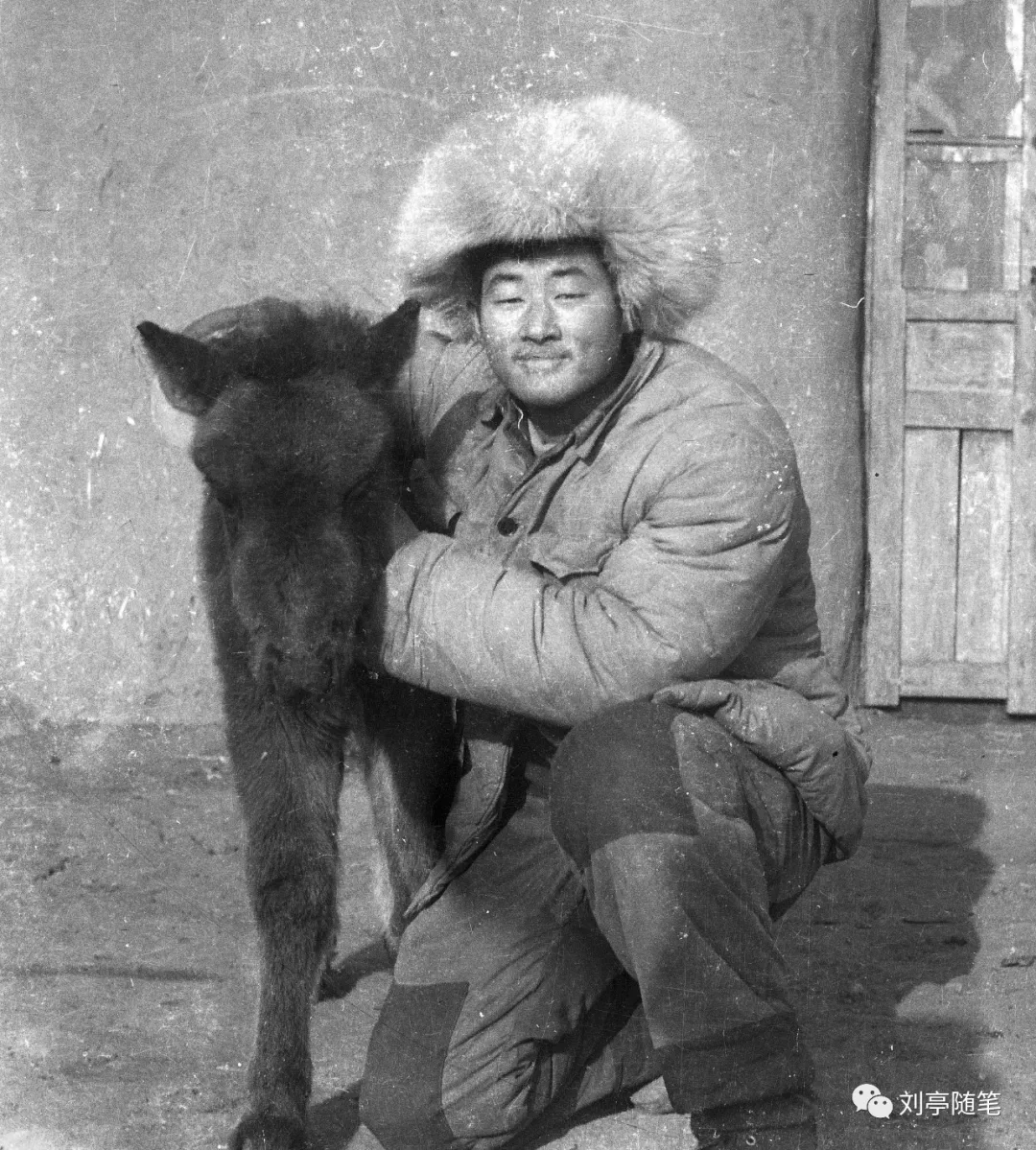

知青期间于小平和小马崽

二

东风二队知青有一个非常显著的特点,就是怀有很远大的政治理想,始终孜孜不倦地学习革命理论,研究中国革命和建设的现实及未来,并对当时“文化大革命”的一些错误做法,有所察觉和抵制。

我们这批“可教育好子女”,大多出身于干部家庭。从“文革”中最早参加红卫兵,到父母瞬间被打倒,我们对“文革”有太多困惑和不解。从良好的愿望出发,我们试图以学习理论和改造世界观,来努力理解毛主席发动的“文化大革命”。我们来到农村时,随身衣物不多,但马列著作成箱,好似“书生流放”。

雨天或农闲之际,我们都会盘炕而坐,从巴比伦到古希腊,从苏维埃到毛泽东,“马恩列斯横览,古今中外纵观(刘航)”。到了夜晚,我们常常论古道今,开展辩论。由于所思所想和当时的正统理论不一致,我们戏称这样的政论为“东风夜话”(“文革”初期最早被批判的一部杂文集就叫《燕山夜话》,由吴晗、邓拓、廖沫沙三人合著)。我们对一些政坛事件,也有着自己的看法。记得广播“九大”新的中央领导名单那天,我们就议论开了:“江青、叶群凭什么能当政治局委员?”而《陈毅黑话》之类,则是我们很喜欢的。我们还常常加以引用,视为乐事。在那样一种环境下,我们坚持孜孜不倦地学习马克思列宁主义经典著作和人文历史名著,探求着中国革命的真理,希望走一条先辈们追寻和投身革命的道路。今天看来,既有几分可爱,也很幼稚。

在我们这批同学中,傅建中和刘亭,是热情而激昂的宣讲者。而郭小牛,则是外敛内秀的另类青年。其叔父是当年莫斯科东方大学“28个半”中的经济学家,“文革”中父母被打成叛徒。面对政坛纷纭的重大事件,小牛口嗫嚅而心明镜,总有独到见解,常常语出惊人。有一次他没生病,但难得请了一天假。原来是两年前的这一天,一场武斗打死了杭州水电技校的几名红卫兵。小牛在青年点里写了两首词,沉痛地悼念屈死的冤魂。小牛在了解学习当时有关农村经济的方针政策时,发现现实生活的很多做法,违背了革命导师的基本理论。于是他常常给大家作出细致的分析,还表示要写一部系统的理论著作,来论述他对中国革命建设路线的主张——“不发表,只留给后人看”。小牛后来去了美国,成了知名的环保专家,否则真有可能写出一部惊世大作。各种性格迥然但志向一致的年轻人集聚在这里,形成了东风知青点宽松的政治环境,也使大家在活跃的思想冲撞中,培养出独立思考的能力。这对于后来我们大多数人,能在社会变革中顺势而为,及时换位,跟上时代前进的步伐,有着深刻的影响。

身处中国的最底层,我们的立场和眼光总能和民众保持一致,轻易不会犯左或右的错误,有时还能为民请愿。记得1969年底,当地遭受了严重的冻灾,粮食大幅减产。但各级政府却层层施压,高指标满天飞。为了完成粮食征购任务,农民的口粮、牲畜的饲料甚至是来年的种籽粮,都被“狠狠地砍了一刀”。民怨载道,我们也于心不忍。当时的省委第一书记潘复生,是我父亲1931年介绍入党的。副省长于杰,是我父亲的战友和部属。于是我就给他们直接写信反映民情,希望各地能正确执行党的农村政策。于杰副省长很快给我回了信,充分肯定了我的意见,还要我今后多向他们反映农村的实际情况。

1970年“整建党”运动,县里来的工作组满脑子都是“阶级斗争为纲”,一定要在群众中分出个“左、中、右”来。当时的工作组长小小的笔记本上,记着的都是东风大队的“阶级斗争新动向”。大队长赵洪年是他们认定的“新生资产阶级分子”,连他将自己的三间房仅作价300元钱,给队里用来安排知识青年居住,也成了其十几条的“罪行”之一。他们几次来找我核对“敌情”,我对此不予认同,还和他们据理力争。当时,东风大队党支部准备吸收我和刘子明两位知青入党,他们便向支部书记反映,说我“思想偏右”,不太满意。但最终还是尊重了“民意”,未将斗争扩大化,并在“吐故纳新”中勉强吸收我入了党。

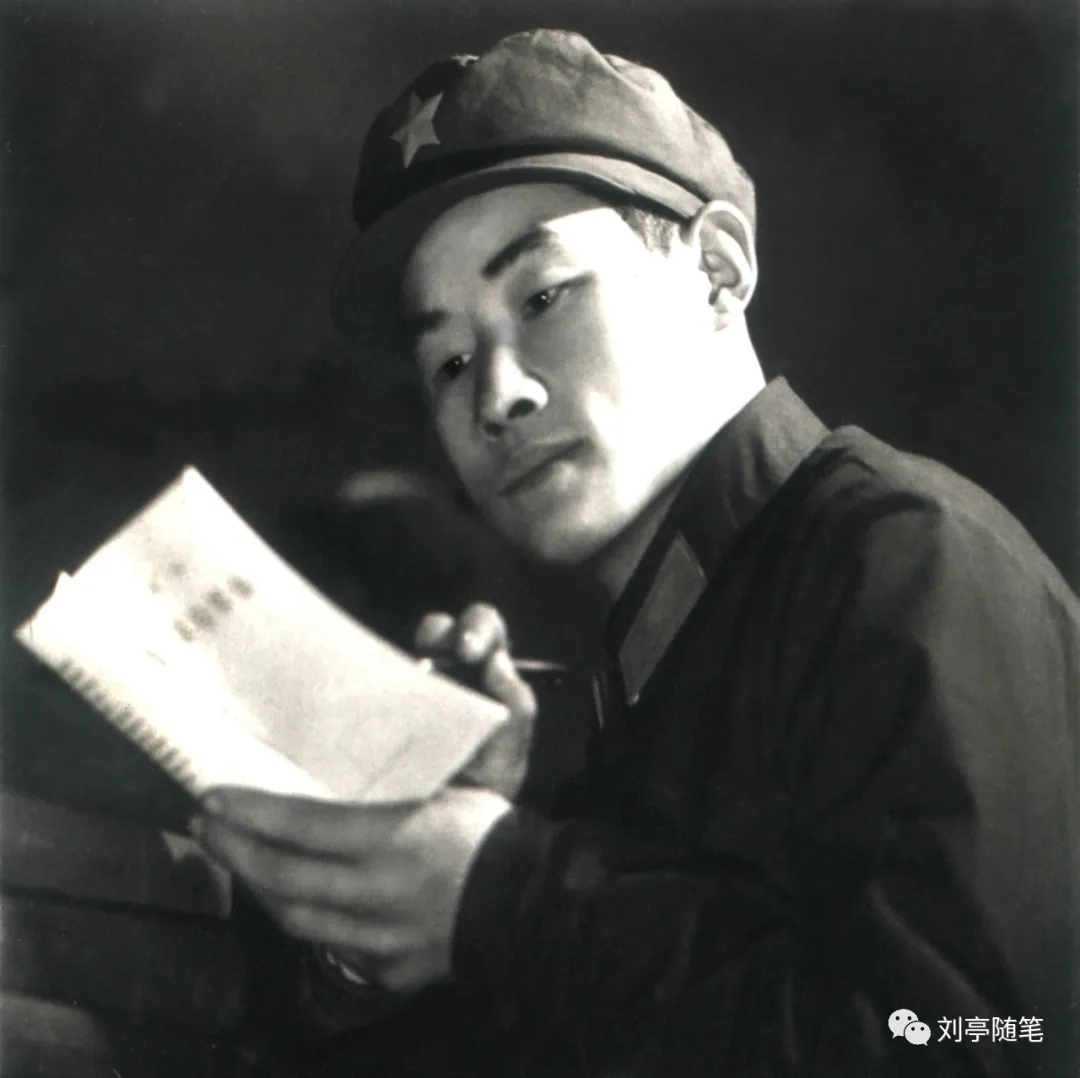

入伍期间于小平读毛选

三

东风二队知识青年遇到的重大考验,是1969年的冬天。那年的霜冻来得特别早,葱绿的苞米叶,一夜之间就耷拉下头。放眼望去,满目萧瑟,老农们坐在地头直叹气。队里有人算计:全年的工分收入,怕抵不上卖几张水耗子皮更来钱。人心一散,还坚持在地里干活的,就只剩下胡队长带着几个知识青年了。后来,胡队长也干脆“撂了挑子”,队库的钥匙被扔在了地上。

严峻的考验放在我们知识青年面前,怎么办?残酷的现实,历史性地将一群稚嫩的年轻人推向了前台。已初步适应农村生活的知识青年,一种危难之处挺身而出的勇气油然而生。我们捡起地上的钥匙,毅然担当起生产队的全部活计。顶风冒雪,硬是把全部粮食从雪地里抠出来,收回库。我们的行动,赢得了全屯子的人心。第二年,大队和生产队里的全部领导职务——从大队革委会主任、副主任、民兵连长、妇女主任、大队会计,到生产小队队长、妇女队长、团支书,直至会计、出纳、保管员,都选知青来担任。而我们这一群青年,像接受了一次战斗任务那样,有的担任指挥官,有的担任狙击手,还有的担任侦察兵、送弹员。大家各就各位,又相互协作地去完成每个岗位的本职工作,不讲任何代价,没有一句怨言。我们还远走上百里,“三顾茅庐”地请回了有丰富农耕经验、但受到排挤的前任大队长赵洪年,支持他放手组织生产。能人治队、专家理财的方针,调动起了社员群众的积极性和创造力,盘活了死局,使一个濒临破产的生产队,重新走上了新生之路。经过当地村民和知识青年的合力奋斗,1970年金秋时节,终于迎来了东风二队历史上最好的收成。全队的粮食产量从前年的16吨,一跃达到81吨,翻了五倍;社员的工分,也从4角9分,上升为1块5角钱,翻了三番。我们的知青点,成了省、地、县的优秀青年点;我们的生产队,也步入了当地“农业学大寨”的先进行列。

1970年底,全国闻名的解放军“学习毛主席著作模范红九连”所在部队到富锦征兵,我怀着到革命熔炉继续接受锻炼的愿望离开了农村。记得我走时,全队的乡亲们纷纷前来话别,难舍难分。同学们三十里地相送,情谊绵绵。回望养育我们的老乡,还有那帮助和教育过我的公社书记赵忠良,支部书记姜守清,和众多情同手足同学们的脸,连离别杭州和父母时都未曾落泪的我,此时几乎哭成了泪人!至今想起,仍让人心恸。

我走后,同学们和当地农民携手,为农村的发展继续贡献自己的青春和力量。虽然后来大家回了城,就了业,有的还当了干部,但几十年来,我们仍和东风岗保持着不间断的联系,尽已所能帮助乡亲们脱贫致富,走向美好的未来。前年建成通车的一条连接兴隆镇到东风岗的公路,平直悠长,饱含着杭州知青对曾经教育过他们的第二故乡那片无尽的深情。

近年于小平在他发起拍摄的专题纪录片《当世界年轻的時候——国际纵队里的中国人》中受访上镜。

四

我不知道,在彻底否定“文革”之后,今天的人们,会怎样评价知识青年上山下乡运动?也不知道未来的学者和专家,会怎样描述那段复杂的历史?作为当年的热血青年,我们只能根据自己的亲身体验,来表述自己的真实感受。因为这段生活,不管它是对是错,不管你说它是“黑色记忆”还是“人生财富”,都已然真实地存在于我们的心中,成为了我们人生经历的一部分。就像家里传下来的族谱,尽管有人说是假的,但到了我们手里,也不会轻易扔掉,而会留给后辈去鉴别。

作为“老三届”,我们在“文革”中曾亲历了红卫兵和知识青年上山下乡两大运动。对于前者,今天已经没有任何人会再去高谈阔论了。但一提起上山下乡的那些往事,却总是让人心绪万千,欲说难休。甚至一支当年的歌曲,都能拨动我们尘封的心弦,让我们潸然泪下。

这是为什么?很值得深思。我认为,这是因为红卫兵运动是一场充满“愚昧无知”的“狂热盲动”。上面错了,我们也错了,这种错误应予彻底否定。而上山下乡,则是当时历史条件下国家政策的失误。对于广大知识青年而言,却是一次饱含“坚韧”、“奋斗”和“互助”内涵的“奉献之旅”。上面错了,我们并没有错。

今天,我们批判“文革”的错误,纠正当年的过失,但对过往我们那种对强国真理的热忱追求,那种建设边疆的献身精神,那种深植民众的坚定信念,却永远不应该遗弃。也正是这段农村生活,伴随着我们从无知少年走向成熟青年,使我们懂得了人生的艰辛,懂得了民声的重要,懂得了中国革命和建设的道路还很漫长。后来,在当年来到富锦插队的杭州知青中,走出了省委书记、大学校长、“两会”代表、企业精英,更多的同学几十年来如一日,默默无闻矢志不渝地甘愿做献身民族复兴伟业的铺路石。这正是北大荒农村生活对我们的潜移默化,也是我们对父老乡亲的真诚回报。

当然,由于处境和人生际遇各有不同,广大知识青年在40年后对这段生活经历的感受也差别甚远,有时观点甚至截然对立,这也不难理解。但总体上说,一支1700万知识青年大军,在时代的潮流中,毅然抛弃舒适的城市生活,到天涯海角屯垦戍边的历程,应当像中国革命史上存在过的西路军将士的悲壮西征、左倾冒险主义领导下城市暴动中英勇牺牲的革命志士一样,永远值得共和国的后代纪念。“到祖国最艰苦的地方去锻炼,为祖国更美好的未来做贡献”的知青精神,也应当成为我们民族精神的一个组成部分。

四十年过去了,我们已步入暮年。很多青春时代的记忆都模糊了,淡忘了,但我永远不会忘记,在自己的一生中,曾经有过这样的一段经历:在那样一个荒唐的历史背景下,在那样一种严酷的政治环境中,在那样一种恶劣的自然条件里,我和我的同学们曾经来到过富锦,将自己的青春和血汗播撒在这片黑土地上。在这里,我们的思想曾经达到过无私无畏的境界……。

附件一:

于小平词两首《水调歌头·赴北大荒征程咏志》

成文于 1969 年春胸怀英雄谱,豪唱东方红。飞驾关山云月,浩荡赴黑龙。中原亘古英烈,磅礴四卷书雄,历历策勋功。大军挥师去,行色壮春风。 出高门,弃幽苑,入工农。男儿壮志,岂在花城伴芳丛?愿将此身化剑,烈焰锤铸浓镕,青春胜火熊。戍垦千秋业,丹心永向东。

《将军引·赠别》

成文于 1970 年冬

霜天竞鱼鹰,健儿意凌云。曾是南征奋携手,荏苒又作离情。天涯笑分手,豪言相送,万里鹏程。 昨夜抒怀往事,酒酹忠魂。胸涌风雨,壮志雷霆。有来日,还入江海缚鲲。骄阳烈火寄红心,碧血花开报春晨。定虺蟒斩尽卅年后,群英会京城。

附件二:

于小平简历一九四九年一月一日出生于山东临朐县。儿时就读于北京育英小学、杭州西湖区中心小学,后入杭州一中初、高中。一九六九年三月九日赴黑龙江北大荒插队务农。一九七零年底应征入伍。在中国人民解放军步兵第16军46师136团3营9连任战士、班长、副政治指导员。1982 年转业回杭州。曾在杭州市食品公司、浙江图书馆、北京交通房地产公司、中国中小企业国际合作促进会等单位工作。首届中国广播电视大学古汉语专业毕业,曾著有《汉字随笔》等书。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号