富锦杭州知青史料遗存系列#总1225

“现将胡建的《回忆与反思:一九七二年的冬天》发布如下。作为哲学博士和浙江省委党校的教授,作者对其不同寻常的六年北大荒知青生活,有着他特定视角的理论思考……”

1974年胡建作为兴隆公社知青代表参加富锦知青会议(后排左2)

成文于2018年12月12日,曾发表于《青葱岁月——兴隆知青纪念文集》一书,本次网络版发布作了个别文字订正。

▼

明年(2019年)是我去黑龙江省富锦县兴隆公社插队支边50周年纪念,插友们希望我无论如何也要为此留下点文字。说句老实话,我对“文革”期间的“知识青年上山下乡运动”,并不持肯定态度。从历史的大逻辑看,近代以来的工业文明取代农业文明的“全球化”规律,决定了任何民族国家的现代化,都必须走“农民进城”的城镇化道路,但在当时“文革”已造成千疮百孔的境遇中,中国却不得不反其道而行之,将1700多万城镇知识青年下放到农村,去从事“修理地球”的旧式农业劳动。这无论对国家发展还是对个人成长,都意味着是一场“悲剧”。然而,“悲剧”对个体人生的意义,并非一视同仁。置身其中,有的人因对前途绝望而沉沦,甚至自杀。有的人听凭命运摆布而随波逐流,蹉跎了岁月。也有的人在逆境中奋起,赢得了“悲剧中的成长”。本人在插队落户的六个年头(1969年至1974年)中,曾和兴隆公社的大多数知青一样,收获了在“悲剧中的成长”价值。其中对我印象最深刻的,是1972年冬天的经历。今天我将其诉诸于世,了却告慰自己的青春岁月……

1977年胡建毕业于哈尔滨师范大学时与室友合影

一、雪灾将我逼成了“生产队长”

1972年的10月中旬以前,我插队的富锦县兴隆公社东升三队是一派丰收在望的美景:各种庄稼,无论是大豆、高粱,还是谷子、玉米,都长得郁郁葱葱。社员们眼见得“早上四点半,晚上看不见”的辛劳付出,将会有天遂人意的回报,人人喜形于色,出工分外勤快。可谁知天有不测风云,一夜突然霜降,庄稼马上停止了“灌浆”,“半生不熟”地僵住了——这又将是一个灾年!

我在出工现场,亲眼目睹了老乡们的沮丧:队长由义功连呼:“完了,完了,一年又白辛苦了!”那声调犹如哀鸿悲鸣,闻之心如刀割!其他的社员也好像霜打的茄子,虽然无语,但立时就“蔫巴”了。从年轻的女社员人群中,甚至还传来了隐约可闻的抽泣声,似乎面对不幸的命运而如泣如诉。后来的事实证明,这场早霜对生产队和社员是致命的:这一年东升三队每十个工分,只能合上2分8厘钱,每家每户连口粮钱,都是欠着生产队的。老乡们悲戚地自我解嘲道:“两天零一气儿(正常半天劳动,是歇“两气儿”的),挣个大冰棍儿。”还有人对我开玩笑说:“老胡,努力地干吧,要不杭州家里来信,你连回信的邮票钱都没有。”

灾害诱发了农民的“自私性”。从这天起,出工的劳力与日俱减,工分不值钱,谁还会去努力挣分儿呢?然而,老天对我们更是“那壶不开提那壶”。才不过是10月下旬!就没完没了地下起了鹅毛大雪,气温骤降到零度以下。不久,没到大腿的厚雪,就把所有的庄稼盖上了一层厚厚的雪被。人们的收割,只有首先扒开覆盖于庄稼上的深雪,然后才能挥镰。光是在雪地里扒开庄稼的那个冰冷和刺痛,就够下地的劳力们喝一壶的了。

我永远忘不了雪住后的第一个出工日。那天,我闻听出工的钟声来到了队部,只见前来出工的社员寥寥可数,其中多数还是女劳力。这和以往出工时至少有50多人的热闹情景,形成了鲜明的反差。更令人气愤的是,生产队的7名干部中,只来了我和妇女队长,连派活的干部都没有。生产队长在敲完出工钟后,就抱着“爱谁谁”的态度,自行宣布“撂挑子”了。其他干部见他是这个态度,谁也不愿接手这个“烂摊子”,于是“上行下效”,他们也不伸头,大家更是出工不出力了。当时,我在小队里只是出纳员兼记工员(队委会成员),大概是因为社员念知青是“外来户”,没有那些亲亲疏疏,办事比较公道,才选我进了班子管钱记分。往日里我和普通社员一样,队长安排干啥就干啥,从来就是“磨到驴——听吆喝”。然而,当时面临的场景是:如果没有干部出头安排活计,连已经来出工的少数人,也要散摊子了。

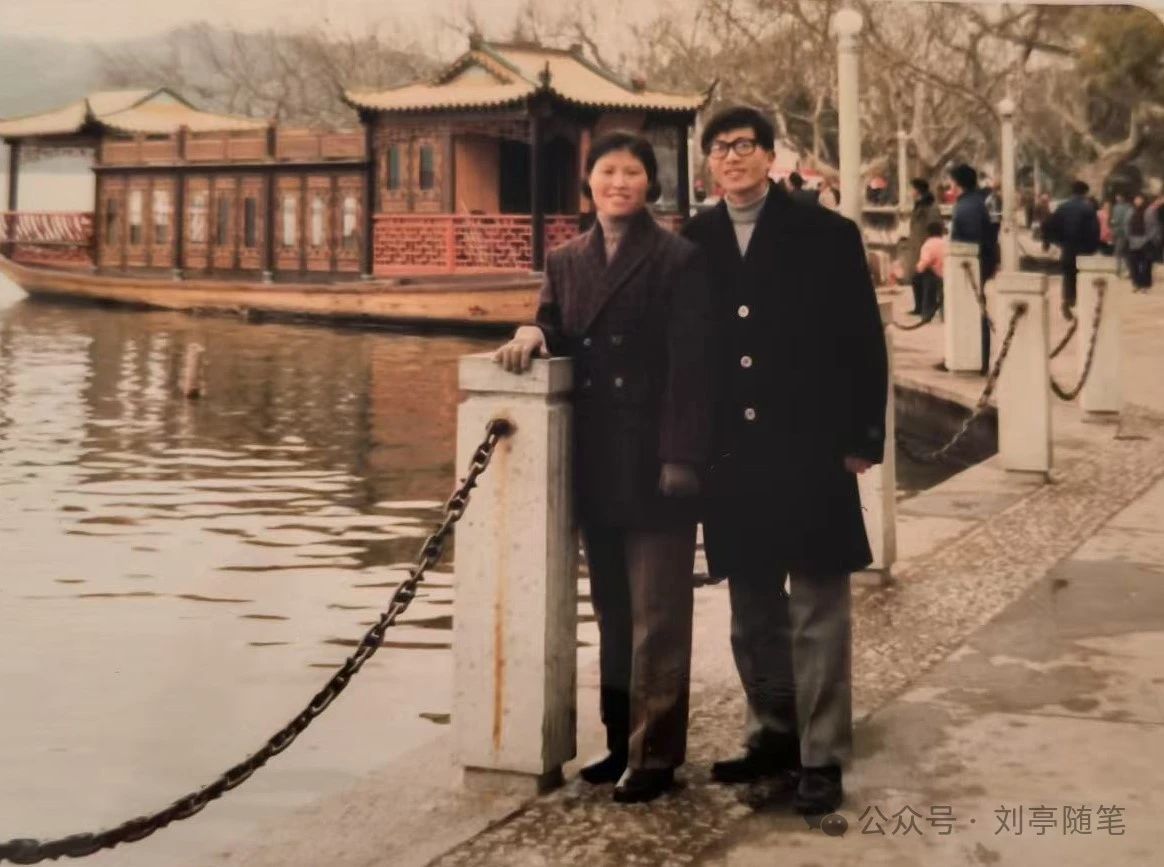

1982年胡建与孙凤兰(天津知青)结婚后,在杭州西湖六公园合影

说实话,当时经过“文革”的多年风雨,我已经对所谓的“政治觉悟”麻木不仁了;心中唯一的念头就是:庄稼都烂在地里,连口粮都抢不回来,明年还怎么活命?于是,我也不管自己是“干什么吃的”,张口就分配男劳力去抢收田间的白菜萝卜,让社员们至少还能有下窖的菜过冬;安排女劳力先去把苞米(社员的主粮)割倒再说,等过几天再去扒。因为眼下马上扒苞米,一双手根本受不了覆带在苞米上的厚雪刺痛。奇怪的是,当时在场的社员对我的“吆五喝六”,却没有任何异议,一个个都心甘情愿地服从了。以后想起来,或许从哲学的角度思考,这就是所谓的“时势使然”。在雪灾造成的烂摊子面前,无人肯担当,这倒使我这个本来最不起眼的队干部“脱颖而出”,似乎就“自动”当上了队长。社员们理解我、体谅我,给了我最大的支持。

在随后的一个多月里,我带领着稀稀拉拉的20多名社员,锲而不舍地抢收地里的庄稼。真是“患难见真情”,他们与我同甘共苦不离不弃,让我浑身上下充满了“田横五百士”的悲壮感。这也促使我在以后撰写的《中国当代农村阶级分析》一文中认定:这些社员是走社会主义道路的“社农”,因为他们希望依靠集体经济来致富;这和那些热衷于凭借单干而发家的“资农”(走资本主义道路的农民),有着霄壤之别。此外,我还把那些集体经济形势好时出工积极、集体经济形势不好时转身单干的社员,称之为“中农”;提出要搞好生产队,必须“依靠社农,团结中农,孤立资农”的“对策思路”。尽管我当时的这种想法,纯属错误的极左思维,但时至今日,我仍对那些“社农”感恩不尽,因为他们在功利无着时,依然在勉力支撑着集体经济。事实上,从老天爷嘴里“夺食”,也意味着挽救别人的来年生计。从这个意义上,他们至少在道德上做到了悲天悯人,问心无愧。也许只有在他们身上,我才能领略到一丝“接受贫下中农再教育”的必要性。

我们当时的劳作,真正称得上“艰难竭蹶”。今天的小青年,恐怕连想也想不到。在此仅举几例说明:

忘不了扒苞米时,由于苞米带雪夹冰,人们即便戴上狗皮套袖,也冻得伸不开手。于是,我们将第一堆苞米扒完以后,立即将苞米杆点燃,借火取暖,接着扒第二堆苞米,循环往复如此。只见风助火势,扒完的苞米杆火焰冲天,噼啪作响。一时间,口鼻呼出的寒气、火焰卷带的热气、惊惧冒汗的臭气混成一团。我们似乎变成了在冰天雪地里抢食的野兽,同时也体味了劳动的艰辛和伟大。

忘不了割黄豆时,我们将割倒的黄豆棵归拢,但将其拉回去打场,却成了“难于上青天”的活计。东北老话说:“三九、四九,打马不走”,意谓这样的冰天雪地,即使连平时吃苦耐劳的牛马都忍受不了,因而拒绝干活。当时的天气虽然还尚未到这个节气,但因厚雪覆盖田垅,雪下结冰,冰下积水。牛马拉车进地,踩塌冰雪,如刀似的冰碴子便无情地割破其腿脚,鲜血淋漓;伤痕累累的腿脚再陷在冰水中浸泡,这种切肤之痛,连牲口都拒绝再踏入田垅一步。车老板用皮鞭伺候也无济于事。万般无奈之下,我们只能采取“用人探路”的方式:社员先于牲口踏入田垅,硬生生踩出一条通路,然后让牛马进来“拉地”。这样一来,遭洋罪的变成了人。我记得自己的套鞋,几天便被冰碴子割破。成天把双脚洇在冰凉潮湿的鞋子里,那滋味实在是不好受。但是,我们不能歇脚,还得继续为牲口“趟路”。好在当时天气尚未“入九”,要不把脚和鞋冻为一体,那我们都有可能冻伤冻残。

忘不了庄稼从大田拉回来以后,由于“打场”的人实在太少,我们只能不分昼夜地“连轴转”。除了吃饭,“打场”者呆在生产队部,只留少数社员在场院指挥牲口拉碾子。“打场”的一般程序是:人们将庄稼分数处呈圆形铺于场院,由牛、马拉碾子转圈碾庄稼;打场者1小时一次,用木杈来“抖落”打下的粮食,并将庄稼“翻身”,让碾子压其另一面;再1小时一次,我们来归拢打好的粮食,同时收拾庄稼秸杆,并铺上下一回待碾的庄稼。白天还好,到了晚上,令人难熬的时刻就到了。尽管屋外滴水成冰,寒风刺骨,我们还得1小时一次到屋外“上场”,而且整夜不能睡囫囵觉,只能在生产队部的炕上打个盹。半夜饥肠辘辘时,我们会饥不择食地就着炕洞火焙土豆、烤苞米、烧黄豆,吃得满嘴黢黑。都说北大荒的农民冬天是不干活而“猫冬”的,但就我的亲身经历看,生产队每年完成打场、送粮(把征购粮送交公社粮库)任务,都差不多到一月底了,“猫冬”不过是大年跟前的事儿了。

这就样,我们生产队从1972年10月直至1973年1月底,在老天爷造成的大灾面前,靠着少数社员前所未有的艰苦付出,才勉强完成了这一年的生产任务。我在其中,算得上是尽了自己最大的努力,也确实经受了苦难的历练。但所谓成绩,不过是勉强抢回了社员的来年口粮,其余的都只能以惨败来定论。

2001年胡建出访欧洲摄于法国巴黎圣母院(后门)

二、几件终身难忘的事

我现在回想起1972年冬天,还有这么几件令我终身难忘的事。

其一,逼出来的“包产到户”。由于劳动条件实在艰苦,出工的劳力实在大少,任我们怎么拳打脚踢,也抢不回全队数百人的口粮。在一次田间休息时,我问社员:可还有更好的办法?有人出主意说:任何人想活命,都必须吃粮食,我们把每个人的口粮田承包给个人,并向他们说明,自己的活命粮自己去挣,谁不完成承包任务,生产队就不给谁分口粮;这样一来,就能逼得人人出工。这在当时,无疑是一种变相的“包产到户”主张,但我听闻却有“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”之感。我担心“包产到户”,会使个人或农户多吃多占集体的便宜。社员们打消我的顾虑说:不会的,个人只是收割粮食,但要把粮食运回来、打出来,还要借助生产队的牛马车和场院,我们把这两关看好,个人就占不了集体的便宜;退一万步说,即使便宜被个人占去了,也比粮食烂在地里强。我权衡再三,就同意采用了这个做法。今天想来,可能我当时受了古书所谓“经权结合”思想的影响。在通常情况下,中国文化强调“经”。“经”是纲常,是原则,是不能轻易动摇的。但另一方面,中国文化也不呆板,当事情发展到无路可走时,就反过来强调“权”(权变)。例如,数千年前的《周易》就说:“穷则变,变则通,通则久。”中国人或许正是依靠“经权结合”,才从远古走到了今天。

“包田到户”的措施果然立竿见影。当社员们明白“活命的口粮只能依靠自己”的“游戏规则”已定时,尽管没有人组织,而且天气状况更恶劣于以往,也人人出工,个个尽力,下死命地从老天的虎口里夺粮。但问题也接踵而至,队里70多岁的“老罗头”凄凉悲怆地问我:“胡建啊,我这把老骨头,也要靠自己去冰天雪地里抢口粮吗?”我很同情他,但又无可奈何,狠狠心回答:“我找不到愿为你抢口粮的人,你如果自己能找到人最好,要不就让你的孙子罗成来帮你抢收口粮,”老罗头孤独无助地走了。不几天,我就听说老罗头“走了”,原因是他孙子不肯帮他收割来年赖以为生的口粮。老罗头的儿辈死得早,他和孙子住在一起。平时,孙子一家已认为他是多余的“累赘”,现在冰天雪地里还要帮他抢收口粮,老大的不愿意。双方言语不和,激烈争执,互不相让,最后竟逼得弱势老人横下一条心,凄惶走上了黄泉路。

时至今日,我回想起来仍然找不到解决的办法。试想,在劳动不挣钱的定局中,谁愿意冒着天寒地冻的折磨,为一个非亲非故的老头抢口粮?连老罗头的孙子都拒绝此事,便是证明。那么,我能不能学雷锋而帮老罗头的忙呢?也不能。且不说我自己的口粮也要靠自己抢,此外,生产队的担子还要靠我来挑。我又没有三头六臂,难道我能不管生产队而只管老罗头一个人吗?是的,“两利相权取其重,两害相权取其轻”,做任何事情都要付出代价。但老罗头的生命,成了我推行“包产到户”的代价,这未免实在是太沉重了——至今回想起来,我的良心仍不得安宁。

1998年胡建于复旦大学获颁哲学博士学位后,摄于上海外滩

其二,我给社员分口粮。大田粮食抢回生产队场院后,我们一方面组织打场,一方面将打下的粮食分给各家各户作为明年的口粮。大约社员们觉得知青比较公道,所以让我在分口粮时“把称”。然而我是一个性情中人,对人也有好恶之感,因此分口粮时免不了夹杂了自己的感情。当口粮分到在冰天雪地中出集体工的社员家时,我会把称杆翘得高高的,近200斤一筐的粮食,一次就能多出个十来斤。我心中的想法是:粮食本来就是他们抢回来的,现在工分不值钱,多分点粮食给他们,多少对他们的付出有点回报。反正称高点,也没违反粮食政策。当口粮分到那些不愿出集体工的家庭时,我就把称压得平平的。我心里想:你们不愿意为生产队出力,生产队大田里长的粮食,你也别想多得。反正我把称压平,也等于把你们该得的给你们了,并没有克扣你们的口粮。

今天回想起来,当年全队社员都已陷入哀鸿遍野的困境中,我不是考虑如何有利于他们渡过荒年,还在斤斤计较干集体对还是搞单干对,这种“从原则出发而不从事实出发”的思维模式,其实是极其愚蠢的。恩格斯早就在《反杜林论》中就对此进行过透彻批判:“原则不是研究的出发点,而是它的最终结果;这些原则不是被应用于自然界和人类历史,而是从它们中抽象出来的;不是自然界和人类去适应原则,而是原则只有在适合于自然界和历史的情况下才是正确的。”[注:《马克思恩格斯选集》,第3卷,人民出版社 1972 年版,第 74 页]对比当年许多党的领导干部,如刘少奇、邓小平、彭德怀等人,在“大跃进”造成的天灾人祸面前,思维早已深入到“集体干不好,社员生活怎么办”的层次;我和他们的差距是不能同日而语的。

2009年胡建和当年的“插友”在下乡40周年重返富锦市兴隆乡东升村合影

其三,如何对待社员单干。生产队的打场任务快结束时,公社的“社会主义教育工作队”来了。工作队的本意,是为了催促生产队多缴、早缴公粮。但由于东升三队遭遇特大雪灾,这一任务早已无法完成,他们便把重心放在“教育”上。我永远忘不了那晚惊心动魄的全队大会,由公社干部“高大吵吵”(我至今也不知其名,只记得社员们给他起的这个外号)主持的。

“高大吵吵”在讲了一通国际、国内的“大好形势”后,承认东升三队遭了雪灾,今年的征购粮任务无法完成;然后又通情达理地说了些雪中抢粮,不免艰苦的实话。我本以为他接着要对雪中抢粮的社员进行表扬,殊不料他话锋一转,大意是:雪中抢粮虽然艰苦,但比得过红军二万五千里长征吗?红军在前有堵截、后有追兵的优势敌人的包围中,每天只靠两只脚行军、打仗,死伤无数,胜利到达陕北时已所剩不多。说到这里,他突然声色俱厉地对“撂挑子”的原队长喝问道:“由义功,你说说,红军死了多少?伤了多少?还剩多少?”我不得不佩服“高大吵吵’的农村工作水平:他如果直接对由义功发难“你为什么撂挑子?”对方一定会拿出自己的理由回答。万一对方言之有理,“高大吵吵”反而下不了台。现在“高大吵吵”先在气势上压倒由义功,接着,由义功肯定因回答不出“长征问题”而瞠目结舌。这样一来,“高大吵吵”不仅占了上风,而且对全场起到了震撼作用。接着,“高大吵吵”顺理成章地把由义功和其余“撂挑子”的干部批评个遍。“高大吵吵”越批评,我心里越不是滋味。因为按照一般的逻辑:我这个“未撂挑子”的干部,无形中成为大多数干部的“反衬物”,这是很容易得罪人的。我希望“高大吵吵”千万不要记得我。殊不知,“屋漏偏逢连夜雨”,“高大吵吵”突然问我:“胡建!你知不知道你们队的卢某某他们,已经在黑鱼泡搞了一个月的单干,打了上万斤鱼?”我对此事还真不知道,于是如实回答:“我不知道这事。”“高大吵吵”接着说:“搞集体还是搞单干,这是干社会主义还是干资本主义的大是大非问题。单干的路不堵死,集体经济是搞不好的!我听说你们队今年遭雪灾,白菜、萝卜都冻了,味道贼难吃,不如生产队立刻出车去把单干户的鱼拉回来,分给社员当菜吃。”我尽管一向反对单干,但这次出车拉鱼非同小可,涉及大的利益肯定分外眼红,于是灵机一动说:“卢某某他们很凶的,高主任是不是和我们一起去,这样才能够镇住他们?”“高大吵吵”敢做敢当,当即答应。于是,我们连夜出动四辆牛、马车赶到泡子边,搞单干的社员见有“高大吵吵”压阵,不敢露面;我们嘁哩喀嚓就把撂在泡子边的上万斤鱼拉了回来,分给各家各户。那几天,家家都飘出了扑鼻的鱼香味。

若从今天的视角反思:农民们在集体经济受挫以后,依靠自己的“单干”度荒,不仅使自己不致成为集体和他人的负担,还为别的社员做出了“八仙过海、各显神通”的度荒“样本”,不仅无过,而且有功。与此相对应,生产队无偿没收他们的劳动所得,无论在理论上还是在实践上,都是大错特错了。但从另一种角度解读,当社员的口粮尚在地里未拉回来,事涉来年人们的生存问题时,单干户对此置若罔闻而专注个人功利,至少在人性上就出了问题。因为说破大天来,人的生命权是第一位的。在这个意义上,生产队阻遏其单干行为,也是不能全盘否定的。这犹如当年杨白劳和黄世仁的关系:在正常年景下,杨白劳借债还钱是天经地义;但当荒年来临,杨白劳如还债就无以为生时,黄世仁还穷追不舍就犹如剥夺杨白劳的生存权。在这种境遇中,杨白劳拒不还钱反而成了天经地义。总之,这其中的是非曲直究竟该怎么看,我至今仍百思不得其解,

综上所述,我在1972年的冬天,作为一名普通的下乡知青,确实为生产队的事业,贡献了自己的最大力量,同时也在这过程中,很好地锻炼了自己,甚至使自己的农村工作水平,更上了一层楼。但社会评价一件事的价值,是不会仅仅立足于纯主观的论域的,它更重视客观世界的实际效果。马克思说:“人的思维是否具有客观的真理性,这并不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,亦即自己思维的此岸性。”[注:《马克思恩格斯选集》,第1卷,人民出版社 1972 年版,第 16 页]依据马克思的见解,我不得不承认:我改造生产队的实践成效,实在是不敢恭维。此后的事实是:1973年我任生产队副队长兼会计;1974年,我任东升大队副大队长。但直到我1974年10月离开农村去上大学,东升大队仍未脱离“靠天吃饭”的困境,粮食产量也没有质的提升,更毋论社员生活脱贫致富了。

至今,当地村民们仍记得我当年“教夜校”、“胡建豆”等事情(详见袁敏刊于《收获》杂志的《兴隆公社》专栏《乡村教师》一文),那是乡亲们对我的深情厚谊。就我而言,到东升三队六个年头,并没有给老乡们的生活带来质的提升,“念之私自愧,终身不能忘”。这也反向说明了:国家通过知识青年“上山下乡”运动,对改造农村面貌并没有起根本性的作用;反之,改革开放以后,国家实行社会主义市场经济模式,允许农民进城打工,城市反哺农村,逐步消除城乡分割的户籍制度,这才真正对解决“三农”问题,发挥了根本性的作用。据此,我衷心希望:中国能进一步实行社会主义市场化的改革开放,给农民带来更多的实质性好处,以弥补我当年作为知识青年而“愧对江东父老’的缺憾。

2019年胡建于当年东升大队老知青参加下乡50周年联欢活动时合影(后排右3)

附件1:诗词作品《水龙吟·临别赠友①》

成文于1973年8月

甸边风云初聚,万里江天一挥间。东山初阳,西江寒月,别意绵绵。南望逝鸿,北向冰川,常慕飞雁。

算征程万里,人生本是,共宏图,何相恋?有祖生②为楷,奋击楫长留肝胆。五载销磨,而今试看,岂复旧颜?马列遗志,天下重任,争赴艰险。待他年重整乾坤事了,再续相见。

注:①1973年8月,兴隆公社一批知青经推荐加考试,即将成为“工农兵学员”去上大学和中专。特别是两年来我已十分熟悉并志同道合的东风二队插友刘亭、傅建中、陈同海、郭小牛等,都将不日离开北大荒,但我还得继续留在东升大队“改造农村面貌”。临别有感,遂赋此词,以为共勉。

②“祖生”指东晋名将祖逖。他曾率部横渡长江时击楫中流,誓复中原。祖逖所部纪律严明,得到沿途各地人民拥护,曾收复黄河以南地区。由于东晋内部纷争内乱,他大功未成,忧愤而死。后世诗文常用此典,称祖逖为祖生。

2024年胡建与爱人孙凤兰于浙江省湖州市太湖边的合影

附件2:胡建简历

胡建,男,1950年2月生于浙江省温州市,杭州第四中学初中毕业生。1969年3月赴黑龙江省富锦县兴隆公社东升大队插队。1977年毕业于哈尔滨师范大学生物系;1988年毕业于复旦大学哲学系,获哲学硕士学位;1998毕业于复旦大学哲学系,获哲学博士学位;2001年被评为教授。胡建曾任中共浙江省委党校学术委员会委员、浙江省马克思主义学会常务理事、中国马克思主义哲学史学会理事、中国价值哲学学会理事。2015年,胡建被浙江省新四军历史研究会浙南研究分会聘为副会长兼《浙南火炬》杂志主编;2019年,胡建被浙江省委党校任命为“浙南革命史研究中心”副主任。

胡建曾在《哲学研究》、《马克思主义研究》等省级以上刊物发表论文180余篇,其中45篇被“人民大学复资料复印”、“新华文摘论点摘编”转载;曾出版《启蒙的价值目标与人类解放》《现代性价值的近代追索——中国近代的现代化思想史》、《马克思的生态文明思想及其当代影响》、《浙南(永乐)抗日游击根据地史》《李大钊箴言录》等专著13本;曾获省部级优秀科研成果奖7项;主持完成国家、省重点课题5项。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号