富锦杭州知青史料遗存系列#总1223

“作为一名《富锦杭州知青史》编撰工作的“顾问”,在翻阅相关史料的过程中,感到实在应当把当年经手的一些知青文稿,除了编入厚重的《青葱岁月》纸质书以外,还需要在我的公号上再作一次网络电子版的发布,以便给老知青和关注知青命运的人们,多留下一些便于流传的史料和记载。在纪念杭州知青远赴北大荒插队务农56周年(1969.3.9)的日子里,王效良最新撰写《我认识的熊虎》一文,将成为《富锦杭州知青史料遗存》系列的第二篇……”

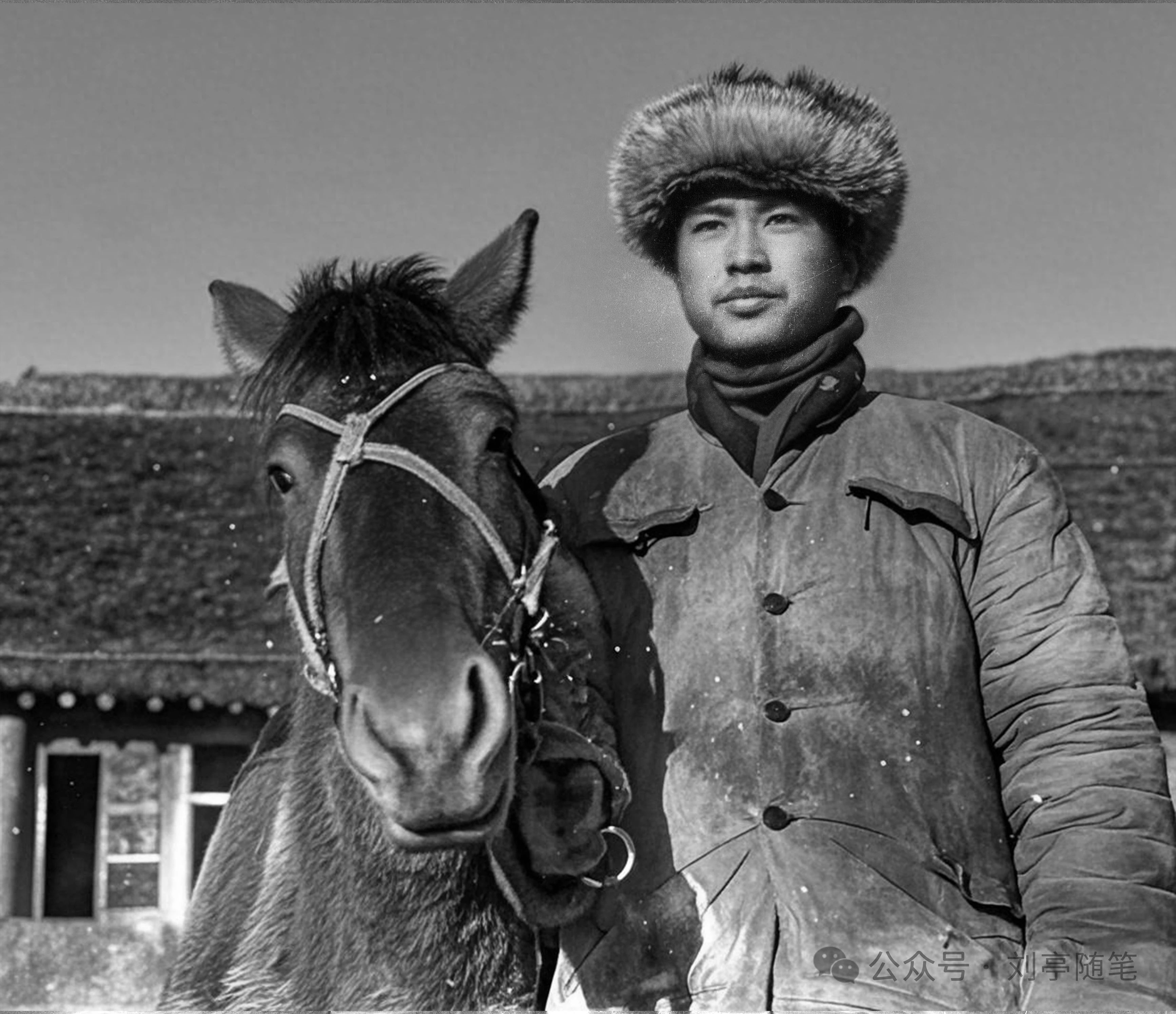

约1970年冬,熊虎牵马

作者:王效良,2025年2月26日成稿丨文系作者原创,本号不持立场

▼

与熊虎喝过几次酒。哈哈之间,我们很少谈及知青年代的事情,仿佛它们已经离开得很遥远了。是都忘却了吗?不!回过神来,五、六十年前北大荒黑土地上亲身经历的一切,还是那么地入心入肺,切肤切脉。我明白,那是战场上硝烟炙烤的印痕,也是年轻时青春写就的诗篇。

探寻真理的年轻人

我们下乡的1969,正是十年动乱后期余波震荡的年头。尽管我们喊着口号,挥别家人,登上了北去的列车,可心里的迷惘和彷徨,却是我们这些不谙世事的南方城里学生的真实写照。中苏边境的前方正打着仗。我们到达福利屯(黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇,当时往北方向的火车终点站)的当天晚上,我在野外看守伙伴们的行李。看到通往虎林前线的公路上,车灯的长龙向远方延伸,轰鸣声一夜未息。我们将欲何往?没有人回答你。坐在去富锦县的车上,大家紧张而忐忑,直到停车开门,看到了一张张笑脸,我们的心里才放松了一些。

不同于我们的是,熊虎的脸上始终泰然自若、波澜不惊。在下乡前两年多“停课闹革命”的日子里,他所熟悉的父辈们的事业和光荣看不见了。他一直在思索,“文革”把中国共产党原来所遵循的逻辑,全部给颠倒了过来, 那我“将去向何方?”思来想去,他觉得自己应该像父辈当年那样,一头扎进中国社会的最底层,去亲近人民,磨砺自己,遍尝困苦,学会做事;以亲身经历,去探索“否定之否定”的社会发展规律,真正承继先烈和父辈们的革命传统。在大时代潮流的裹挟中,他来北大荒农村并不是完全被动的。一定意义上说,也是来寻找某种自以为能够认同的“真理”的。

大客车到了富锦停下,命运与他们300余名来自杭州若干中学的“老三届”,开了一个不大不小的玩笑。他们再被兴隆公社若干大队赶来的马车,接到似乎是刚刚苏醒的一望无边的大草甸子里。其实这里只是一片刚刚被叫作“农村”的荒野,几乎是“未开垦的处女地”。与“山外”井然有序的阡陌交通、春种秋收,有着大相径庭的两副面孔。但是,来也来了,还能再有什么选择?无非是多些磨难而已。熊虎他们十个男生,便插队落户在了隆胜大队的第四小队——长发岗。

陌生而艰苦的农村生活和农业生产劳动,他们很快就熟悉起来了。乍一进村,村子里的农户分成了两派,闹得很凶,谁也不让着谁。知青们首先便投入大田劳作,出全勤,下大力,把生产的局面给撑起来。先是不让任何一派妨碍生产,然后在决定生产计划、分配方案等问题上,大家用一个声音表明态度,公平公正地处理问题,并且乐意承担责任。很快地,两边的人们都看好了知青,积极拥护他们去担当生产队的会计、记工员、保管员和“打头的(领着社员干大田里上趟子活的庄稼把式)”。这中间,熊虎起到了核心的作用,因为他说话总是不紧不慢,有根有据,方方面面也都照顾到了,所以得到全队农户的一致认可,直接被大家伙儿选上了生产队副队长。

与黑土地的朝夕相处,从大自然手中获取粮食的琐屑和艰难,让熊虎觉得当初到这里来“参加革命、寻找真理”的想法,实在有点不着边际,幼稚可笑。但是,黑土地给人以厚重力量,大自然赐予聪慧和机巧,大草甸子里的朴实农户和艰苦劳动让他意识到,农民是中国社会底层中最弱势的一群人,他们承担了城里人的“丰衣足食”,可是稍有风吹草动,他们的利益却往往最先受损,还没有任何保障。想到这里,对他们处境的改善和权益的伸张,熊虎觉得自己是有那么一份责任的。

1969年9月,也就是下乡头一年的入秋,富锦县所在的三江平原,遭受了一场罕见的早霜,庄稼还没有成熟就被冻蔫了。12月末,县里的征购粮工作队便下到了各个小队(即今天的“村集体”)。不但挨家挨户地去“翻箱倒柜”,甚至表态就是“挖地三尺”,也要确保上级征购指标的达成。老农民一个个敢怒不敢言,熊虎却拍案而起了:“社员吃不上饭,队里没有种籽粮,来年咋干活?”知青们的“抻脖一声吼”,高征购的指标压不下去了,工作队只能悻悻而归。熊虎带头的抗争,立刻疯传全县。有人说:熊虎手握长鞭,站在大路中央,挡住了送粮的大车。那“立马横刀”的架势,活脱脱就是样板戏《智取威虎山》里的杨子荣。“知青抗粮”成了一桩惊天动地的大事情,熊虎也倍感压力。还好不久,省里下达了不能征“过头粮”的文件,眼看要起的风波又很快平息了。

日子过得飞快,征购粮事件之后,乡亲们一致推选熊虎出任生产队长。在老乡们的心中,熊虎有主见,有担当,是一个能做大事也能做成大事的人。和乡亲们在一起,熊虎感受到了一种前所未有的平和与充实:垄沟里看庄稼,谈收成,酒桌上说日子,忆过往。一种与底层农民喜忧与共的情感在孕育着,生长着,慢慢充塞了熊虎的心胸。现在的他,已经可以部分地理解父辈们当年投身革命的感受了。他要寻找的真理,就在这片沉默的大地上,就在这群朴实的农民中。“山外”热火朝天的“革命”,影响不了“沟里”清风徐来的耕作;而“沟里”的岁月,却正是一个国家踏实前行的步调和节奏。

熊虎感到,要让大家对他的这份信任在心里扎下根来,还得努力成为他们中间的普通一员。生产队一年的春种夏管、秋收冬藏,犹如一支军队的战斗打响,来不得半点的疏忽和外行。唯有下真功夫,心里才能“有谱”。恰恰是在熊虎沉下心来不久,他父亲作为走过九死一生长征路的老红军,较早地恢复了工作。并且还有幸作为浙江杭州知青工作代表团的成员,千里迢迢来到北大荒农村,来探望家里三个同时来下乡的孩子,也正好要和他们商量一下以后的出路。可熊虎明白父亲的心意后,便婉拒了老人的意愿。他说了两层意思,一是“我和大家一起来的,他们没走,我也不会走。”二是“我在农村,还啥也没干,怎么能说走就走了呢?”父亲见他立意已决,便不再违拗。父亲一走,他干脆向大家宣布:“我一不上学,二不当兵,就在这里干下去。”众人哗然,可他不管不顾,一头扎进“地垄沟里找豆包”去了。长发岗的十名知青,掌管了生产队的几乎全部关键岗位,并按照自己认为是“对的”想法,来推进集体和社员的各项事务。年末一结算,分红值猛翻了一倍,人们的心气儿“蹭蹭”地往上涨。1973年7月,国家准备在大学招收工农兵学员,县里安排了一次知青的摸底考试。其中一位知青的作文,就以熊虎为主人公,描摹了他的事迹,可见他在当地已拥有了广泛的口碑。

约1970年冬,熊虎(右1)、于小平在轮式拖拉机上

杭州知青的“邻家大哥”

1969年3月,在杭州开往黑龙江省福利屯的列车上,一位女同学正焦急地翻看自己的铺位,寻找刚刚才发到手里的那件棉大衣。到处找都看不是自己的,她一下子急得直抹眼泪。要是到了乡下的冰天雪地里,那可怎么办哪!忽然,就有人拿过来一件棉大衣,说是已经找到了,她破涕为笑、喜不自禁。可是当她翻开领子下面的标签时,发现并不见自己的名字,而是涂得严严实实的一团墨水迹。她顿时明白了,这是别人给她的。她的眼圈红了:这是谁啊,还没有走进天寒地冻的雪乡,就把自己主要的御寒衣物给了别人!这种舍己为人的莫大恩德,不是简单的“感谢”两个字所能表达的。她锲而不舍地四下打听,终于知道了这位神秘人物的名字——熊虎。

熊虎的长相与他的名字“高度契合”:浓眉大眼,方正脸庞,照他调侃式的自我介绍:“我叫熊虎,狗熊的‘熊’,老虎的‘虎’”。他不胖不瘦,不高不矮,说一句玩笑话,是占尽了“天时地利人和”。不但获得了众多女孩子的青睐,男知青们也觉得他英气逼人,提起都以他为傲。

兴隆公社农田大队的知青石慧华,曾讲起一件事。一个冬日,他和熊虎一起搭便车从县里返回兴隆。石慧华虽然穿得也不少,但架不住汽车顶风开行时穿透式的凛冽,上下牙直打架,两只脚也渐渐失去了知觉。熊虎见状,忙不迭地让他脱下鞋,又解开自己棉衣得扣子,接着就把他的双脚焐在自己怀里。过了好久,脚开始有温热感,人也算是缓过来了。石慧华的眼泪夺眶而出:“亲爹亲妈也不过如此呀!”

熊虎的先人后己、舍己为人,尤其是在知青的圈子里,是出了名的。他是真正的发于心,溢于情,也无声地表达了他通透的人生观和价值观。无论是在“沟里”,还是在县城;无论是社员、老乡,还是同事、知青,他从不分高低,也没有远近,相处如同亲友。有时候,这种关心和帮助出人意料,但回头一看,却又合乎情理。利他为人他从不惜力,但被别人提起时,却总是轻描淡写,一笔带过。对于别人给他的点滴便利和帮助,他倒常常挂在嘴边,感恩戴德。“谁人人前不说人,谁人背后无人说”。但凡论及别人时,他从无贬损之辞或参与“围殴”,而总是寻觅亮点,肯定主流;让人温馨,令人折服。

约1970年冬,熊虎(左1)、于小平在脱谷机前

1973年10月,熊虎被选为中共富锦县委常委,还兼任了富锦的团县委书记和“沟里”新建的宏胜公社党委书记。在那个年代,他不拿工资,没有编制,相当于今天的一个“农民工”。但他却一副岁月静好的样子,安之若素。隔三差五,他照样会回到插队落户的生产队里去,上传下达,了解民意。他还有一个非官方的头衔:“不是知青办主任的知青办干事”。

1969年开始的大规模知识青年上山下乡运动,在轰轰烈烈进行了三、四年后逐渐式微。从1972年开始,知青们可以被选拔进入国内大中等院校学习。熊虎竭尽所能,鼓励大家踊跃申报参考。但他绝口不提自己的读书之事。县里和地区,不是没有为他想到。作为杭州知青已走上县处级领导岗位的佼佼者,只要他存心动念,第一个上大学的名额就是他的了。但他对此似乎麻木不仁,置之度外。反而是除他以外的知青,他恨不得都一个个地送出去上学。特别是他对那些孜孜不倦在农村艰苦环境下仍然坚持自学上进的知青,更是高看一眼、“法外开恩”,千方百计、助其成功。

杭州一中原为杭州高级中学,是“文革”之前杭州市全日制中学的“头块牌子”。熊虎下乡时已是高二年级的学生,应对工农兵学员招考的那些文化知识,他不用复习也绰绰有余。但他就是一概不提、一概谢绝。仿佛自己就是一位当地早已过了读书年龄的老同志,只知道张罗着把远道而来的南方孩子们送回去,省得家中的老人们再挂念。别的知青于心不忍,反复动员他别“死心眼子”,“一条道跑到黑”。可他总是笑呵呵满不在乎地说:“我读书不行,你们哪个去上都比我强。以后‘出人头地’了,还记得‘有俺老熊’就行”。他以好好地送走知青上学、招工、当兵、病退、“回老家”为己任,出证明、迁户口、开介绍信,安排吃饭、住宿,就连帮忙托运行李,从队里到公社,从富锦到福利屯火车站,他都亲力亲为,扛上扛下。杭州知青返杭,只要是被他得知,他一定会出手相助,豁上政治上的“身家性命”也在所不辞。

有一名知青因才艺出众,被部队“相中”特招入伍。所有的手续都办妥了,就差县人武部的一枚公章。恰好在此时,熊虎突遭人生“大难”——因政治上的敏感传言,将无端受到牵连。他即刻抓住司法部门还没有来得及正式宣布拘捕的当口,直奔武装部领导说明原委求助。这位领导大吃一惊:“都啥时候了,你还敢跑出来!”一面催促他立马返回,一面就让人当面把章给盖了。毫厘之间,这位知青赢取了人生的重大转机,并在以后的“自卫反击战”战地救护中荣立了军功。

在知青“返城”大潮汹涌之时,富锦二龙山公社郑泽民等四名当年应征入伍的杭州知青复员了。按照当时“哪来哪去”的规定,他们必须回乡继续务农。为此四人就住在县招待所里,天天到有关部门去“磨叽”,要求恢复知青待遇后,再允许他们回杭。县里有关部门因为没有政策依据,加之杭州方面接收上的困难,便延宕未办。四个人无望而焦虑,天天借酒浇愁。熊虎碰巧得知此事,便无暇他顾,奔走穿梭于县委办、人武部、劳动局等各个部门之间。县知青办的王雅琴主任也全力配合,终于办成了可以回杭的手续。四人听闻喜讯,拔腿就“蹽回”了杭州。熊虎和王雅琴又成了他们的“秘书长”,将那些准批件、户口档案资料和介绍信等,一应俱全,寄到杭州。杭州军转办接续发力,以后四人都找到了适宜的工作,最后也都在各自担纲过的中高管职务岗位上退了休。

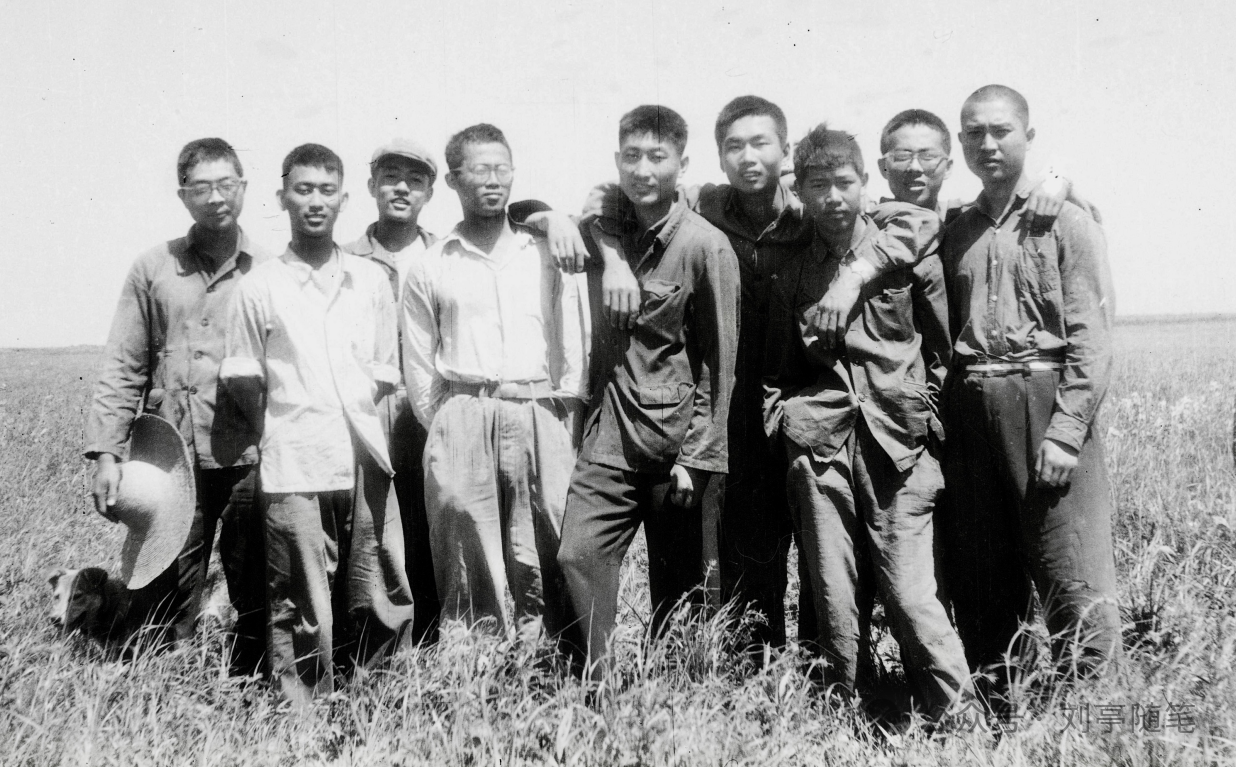

约1970年夏,熊虎(右1)和同一知青点的插友(缺一人)

独立思考的强者

“文革”给中国带来了巨大的伤害——从生产建设到人的精神世界。对于这场“躲不开的运动”,大多数人都是随波逐流,被动地推着走,但熊虎却是一个例外。当农民,他不是一个只管干活的劳动者;当干部,他又是官场的“另类”。生活上,他没有任何讲究;但在思想上,他有自己的一套说辞,最不愿意人云亦云。从“文革”开始到下乡前夕,他已对“文革”已经有了某种质疑:这条路,起码不是中国应该走的路。他坚信,乌云终将散去,国家仍会前行。

对于自己,对于知青,对于农村,对于百姓,他都曾和朋友们有着广泛而深入的探讨。自己既然来了农村,那就得沉下身子去看懂、弄通、悟道。知青从家门和校门出来,到农村的艰苦环境中历练一番,也不枉为人生的必经之旅。国家对于经济和民生的刚性需求,早晚会提上首要的日程。农村的贫穷落后,迟早会拖累国家的发展。基层老百姓,永远是执政党坐江山的基础,不是之一,而是唯一。

他平时给人的印象是气定神闲,云淡风轻;一旦张口言说,又逻辑分明,胸有成竹。在农村的这些年里,他读了不少经典理论书籍,但他从不轻易在人群中“指点江山”、随意发声。他担任着县级领导,却不顾政策的滞后效应和别人的异样目光,全力做好知青返城的事。两种看似矛盾的作派,统一在他的身上,尽管都不是特别的大事,但却让人分明感受到一种独立的人格力量。

曾经与熊虎搭档的团县委副书记梁文义,写过一篇《熊虎,我的哥们儿》,动情地回忆了与熊虎共事的岁月:“在县革委大院里,团县委这支队伍是最年轻的。可是,人们发现自打熊虎出山,团县委的人突然变得沉稳起来,读书、思索,调研、写作,形成一个很老道的团体。熊虎很少说教,只是在研究工作的时候,讲一些大家都有共识的话。在得到大家认可的时候,他会突然引用一句名人名言,发人深省,令人侧目。前些天,我翻看当年的日记,其中记载熊虎引用的两句话,什么场合,出自什么意图都不记得了,只是写着‘熊虎引: 1、善恶的区别,在于行为的本身,不在于地位的有无(莎士比亚)。2、奴性,便是瞎了眼睛的灵魂(雨果)。’我清楚地记得,1984年初秋,熊虎要回杭州了,在富锦县15年的风雨坎坷即将成为历史。曾在团县委一起工作的同事和朋友与熊虎拍摄合影照,我在照片上题字曰‘送虎南归’。大家聚在一起要分别了,都有许多话要说,并且个个热泪盈眶。熊虎说:‘古来丈夫泪,不洒离别间。’我问:‘语出何处?’他说:‘问情为何物,直教人生死相许是谁的词’?我答:‘是元好问的词。’他说:‘此句正是元好问的。’”

“熊虎在思想上不是跟风派,他永远有自己的主见。在那个‘三忠于四无限’的年代,他是强者。谈到‘文革’,谈到中国的未来,他有自己的主见。1976年后,熊虎在富锦被办了学习班,那时的学习班类似今天的‘双规’。有人监护,失去自由。办班的目的,就是要熊虎交代他和一位人物之间的关系。子虚乌有,望风捕影,一笔无头债。学习班一办一年半,天天学习,天天写交代材料。30岁的他,头发白了三分之一,索性剃去烦恼丝。放他出来的时候,他特地到理发馆认真地光了一光。没有人说熊虎犯了什么错误,也没有人说这一年半应当怎么算(只是向他宣布了正式平反的决定),县委给他重新安排了工作——县建委副主任。在这个岗位上,熊虎做了五年,工作还是那样沉稳,但是书读得更多了,思想也更加成熟了。”

梁文义的笔触清爽而明了,他把熊虎在团县委的工作,做了画龙点睛的交代,也描述了熊虎遭受不白之冤的过程。熊虎在富锦的人生轨迹,应该是比较清晰的了。“文革”中,运动的惯性使得一些人娴熟地运用司法手段,看待和对付“不中听”的思想认识。但熊虎即便被“撞了线”,仍依然大山压顶、初心不改;固执己见,不作检查。富锦街里(县城里)对熊虎有一个评价:“尿性”!我私心觉得,熊虎的这段人生有点传奇:15年中有高光时刻,也有风雨如晦。大开大阖之际,即便春风已然化雨,熊虎却依旧顺逆如常,宠辱不惊。拿东北话来讲,叫“该干哈(啥)干哈(啥)”,普通凡人一枚。这是革命年代那些出生入死先辈们的生动写照,也是我坐立不安、发咒立誓一定要写他一笔的原因。

约1970年夏,熊虎(右3)等杭州知青和长发岗屯的社员

附件:王效良简历1947年8月生于杭州,于1966年暑期毕业于杭州第一中学高三年级。1969年3月插队支边,至黑龙江省富锦县富民公社新立大队(现大榆树乡新旭屯)落户,后至正东大队担任赤脚医生5年,于1977年9月调至江苏生产建设兵团清江合成纤维厂工作。1980年1月,因家庭变故,调入浙江省文化系统,分别在浙江越剧一团、浙江越剧院三团、浙江省文化厅、浙江小百花越剧团工作。1994年5月,任浙江图书馆常务副馆长,2008年2月退休。

1974年9月,作者在当了5年“赤脚医生”的富锦县富民公社正东大队以北松花江边留影

1976年4月1日,作为本公社与会代表的唯一知青,参加共青团富锦县第十次代表大会,2排左2为作者

1976年10月中旬,作者回杭途经北京,到天安门广场一游

2025年3月9日,与知青“插(队朋)友”们一起纪念下乡56周年,2排左2为作者

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号