【摘要】多年来跟踪城市化研究的感受告诉我,中国城市化进程中的种种偏差,实在是与指导实践的城市化理论不明晰、不彻底和不坚定相联系的。而那种顶着专家名号的似是而非之论,则更容易误事。惟其如此,笔者才会“大动干戈”,写出这行多少有点武断的标题。

偶尔在网上读到李培林先生在《人民日报》发表的大作:《新型城镇化与突破“胡焕庸线”》,感觉有点不着调。一般的政府官员也就算了,但人家的头衔是中国社科院的副院长。媒体为其作出的阅读提示是:“专家回应‘李克强之问’:新型城镇化是突破‘胡焕庸线’有利契机。”这就了不得了:一个能回应堂堂“李克强之问”的国字头大专家。

我想,这或许并非李先生的本意。撇除这些言过其实的包装用语,只看专属于他知识产权的文字,也可知道其中的思路,是如何的“一团乱麻”了。

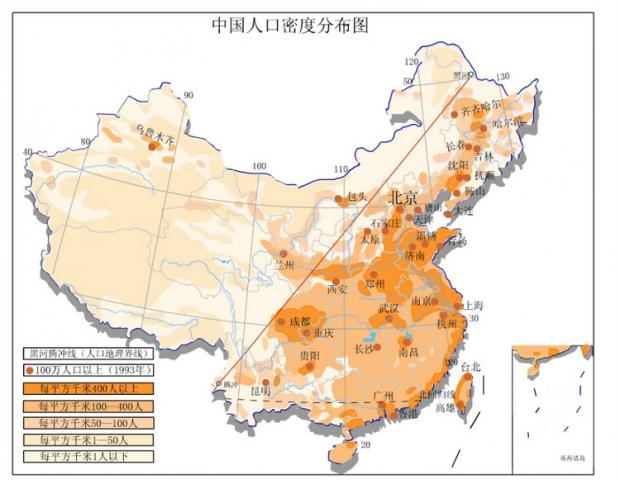

一来,是对“胡焕庸线”的“突破”不合逻辑。何谓“胡焕庸线”?“专家”自己作了解读:“就是地理学家胡焕庸1935年提出的我国人口密度划分线”,“上世纪30年代,这条线的东南以36%的国土聚集96%的人口,而西北以64%的国土承载4%的人口”。虽然这似乎只是拿着尺子在中国地图上,取黑龙江黑河和云南腾冲两个点,呈45度斜角这样一比划出来的,但其实是深刻地揭示了一个人口地理学的道理:包括水土、气候、资源等在内的自然禀赋和生态环境,在极大程度上决定了产业的发展和人口的分布。这是客观规律使然,并非什么人力干预的结果。既如此,明智的人类就应当“顺天时而动、逐水草而居”,千万不要异想天地去和什么规律对着干。

对过往科学研究上的假说进行质疑倒也罢了,但正如李自己提供的“炮弹”,恰恰证明当年的“胡焕庸线”并非虚言:“在历经80年的城镇化和各种人口迁移之后,这条斜线的人口分布涵义仍然未变。中国科学院的地理学家根据2000年第五次人口普查的数据进行测算,发现这条线东南部人口仍占全国总人口的94.1%,西北部占5.9%。”

既如此,那还有什么言之凿凿的“突破”呢?难道就因为总理有言在先(“要研究如何打破这个规律”),我们就一定要来个“突破”吗?写到这里,我倒是非常质疑那句新闻通稿上的表述,是否为总理的本意?因为稍有点科学常识的人都懂得,规律就是规律,只能顺应,只能遵循。能打破的“规律”,恐怕原本就不是什么规律。

二来,是对城镇化发展阶段的分析适用不合逻辑。城镇化的本质是人口和二、三产业在空间上的高密度集聚。就我国而言,只是城镇化水平较高且人口密度较大的东部沿海局部地区,才开始出现所谓的“郊区城镇化、逆城镇化”的现象。这其中,交通和信息网络基础设施的发达,起到了重要的支撑作用。

但对我国中西部广大地区而言,这并没有什么可比性和借鉴意义。因为对于这些欠发达地区来说,推进城镇化的紧迫感,恰恰表现在有限资源的集聚使用和规模效益上。不分发展阶段,大而化之、笼而统之地奢谈什么这化那化,没有任何实质性意义。相反,还会起到“推平头”式的低效发展的误导作用。

三来,是对城镇化发展进程中可能出现之偏差的不合逻辑。李先生在最后讲到的“三条底线”对不对?对!但正因为“太”对了,所以就显得过于理想主义而空泛化了。中西部地区的农村人口城镇化,必须依托一个宏大的工业化进程。这在当今中国,是由中西部农村人口,大规模地流动到东部地区“打工”来表征的。在这一过程中,广大的农民工增进了见识、技能和经验,也积累了娶妻盖房的本钱。但进一步的发展,还得依靠工商资本对农业的投入,依靠就近城镇对大量农村人口的有效吸纳。这其中最有利的杠杆,就是农地使用权的大规模流转。不从减少农民入手而富裕农民,不从工业化、城镇化入手而推进农业和农村的现代化,不从公共财政的转型和变革入手来促成城乡统一的基本公共服务均等化,我以为都是不切实际的缘木求鱼。“三条底线”或可堪称华丽的羽毛,但“皮之不存”,又“毛将焉附”呢?

无论是对客观规律,还是对发展阶段,包括对偏差矫正的“货不对路”,都导致此文不幸变成了一篇花拳绣腿式的泛泛而谈。更要不得的是,文中透露出来的那种“好风凭借力”的穿凿附会,实在是严谨的科学研究之大忌。

“胡焕庸线”要突破吗?能突破吗?我看,一百年以后还是这条“胡焕庸线”。多年来跟踪城市化研究的感受告诉我,中国城市化进程中的种种偏差,实在是与指导实践的城市化理论不明晰、不彻底和不坚定相联系的。而那种顶着专家名号的似是而非之论,则更容易误事。惟其如此,笔者才会“大动干戈”,写出这行多少有点武断的标题。

(成文于2015年1月31日,发表于《中国城市化》2015年第2期。)

背景文章:

李培林:新型城镇化与突破“胡焕庸线”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号