富锦杭州知青史料遗存系列#总1246

“何学敏是我们兴隆公社杭州知青的“老大姐”“好大姐”。无论是北大荒插队务农的知青岁月,还是陆续回到杭州以后兴隆知青的各项活动,她都无愧于这一组大家由衷公认的“称号”。对于过往的生活,她始终抱着一颗平常心。她感恩在她虚龄八秩的漫长人生中遇到的好人,也总是以好心去回馈这个社会和周边的人们,同时努力去尽到自己的那一份责任。现将她于2021年接受的访谈记录整理发布如下,以为那一段知青岁月难能可贵的口述历史……”

2009年下乡四十周年回到富锦,一同插队的知青在富锦市中心的“青春富锦”纪念石前合影,后排右一为何学敏

口述人:何学敏,整理者:胡建、刘亭、程珊,2025年9月13日定稿

▼ 上接之二

五、惠及终生的农村生活历练

老实说,虽然从中学起我就开始当“小头头”,但我的生性平和,从不激进。“文革”中红卫兵运动风起云涌之际,有些同学争先恐后地要去北京接受毛主席的检阅,我就没有“歘那个尖”。“文革”后期又兴起了知识青年上山下乡运动,我心想“文革”迟早要结束,难道上山下乡就等于一辈子当农民吗?我作为当选的富锦县委委员,对“走与工农相结合的道路”是接受的,但并不认同“扎根农村一辈子”的口号,在工作中也不推行。我认为人生成长并非只有在农村、当农民一条路,而事实上要求知青都在农村扎根,明摆着也是做不到的。

好在公社赵忠良书记是文革后期才被“解放”的县里老领导,他对知青视同己出、关怀有加;也可以说对我们杭州知青恩重如山。无论是在公社还是后来回到县里,他对杭州知青返城问题都充分理解,想方设法,提供方便。我和赵书记在这个问题上高度一致,绝对要对知青负责任。当时新兴大队分别有两名女知青要嫁给当地农民,问我的意见我就坚决不同意。我反复提醒她们:一定要想清楚、想明白了,才能走到那一步。千万不要因为眼前的一些困难挺不下去,就想着找个“依靠”。一旦嫁了人,以后就真的别想再回到杭州了。当然,人家是自主婚姻,我们也不能横加干预。结果两人中一人因产后抑郁症自杀,另一人后来担任教师在当地退休以后才回到杭州。

1972年开春,新兴大队还没有离开的10名女知青,中排右起第二人为何学敏

1972年,国家在部分大学开始招收工农兵大学生。由于我的家庭出身及在农村的工作表现,兴隆公社推荐了我。当哈尔滨医科大学向我开启大门之际,我决定还是去读书了。大学毕业以后,我被分配回到杭州的浙江省中医院工作,其后经历了结婚生子的正常程序。这时,我又遇上了第五个幸运:“成家碰到了好丈夫”。

我的先生叫李宏声,是省里某国企的负责人。他的性格比我温和,我们在一起,不管是家庭琐事还是单位大事,他都信任我、支持我。如果夫妻之间的关系,总是处在一个相互尊重、相互理解的氛围里,那身处其中的人就会幸福感满满,且相携扶老终生。

工作中我做人的信条也是与人为善。人这一辈子,总会遇到一些不地道的人和不顺心的事,但这从来不会动摇我对人对事“往好里想”的习惯。我以“玉成”别人的好事为乐,对病患也把他们当作自己的亲友家人看待,竭尽所能。人家找你开口,肯定是遇到难处了。有啥过不去的坎,大家一道共同面对就是了。如果面对信任我没有同理心和共情感,我的内心就会生出一种愧疚。——我还真的就是这么一个人。回头想想,我的这种个性是怎么养成的?首先来自原生家庭。但必须还得承认,下乡那几年的生活,给我打下了个性的底色。以后工作中遇到种种难事,“有黑土地的这杯酒垫底,还有什么不能对付的?!”

在我有限的一生中,成功倒真的是远多于失败。知青插队四年的生活,给了我以后从事领导工作以极大的底气。2001年8月至2003年8月,我有幸出任中国援助非洲马里医疗队的总队长。期间经历了种种想象不到的困难甚至是危险,但我毕竟是去过农村插过队的知青,比一般人更“经得起事”。譬如到国外首先要过好的生活关与工作关,也和当年知青远赴北大荒时如出一辙。

医疗队队员还不像当年我们下乡时,大家都还是很单纯的中学生。拖家带口的两年内不得回家,情绪肯定很不稳定。做工作还真得讲究一点方法,你跟人家谈心,如果第一句话就没有打动人家的心思,那后面的工作多半也不会有什么效果。每天晚上,我就琢磨明天怎么找这个人谈心?第一句话到底从哪里入手?如果一个回合下来他没有排斥和抗拒,那我就赢了!

两年援外医疗队工作中,最难处理的是国家、集体和个人的利益关系,在这方面我“正统”得的确有点“轴”。记得下乡后有一年我和几个知青一道回杭探亲,其他人自认为国家对知青“有亏”,再加上当时大家都习以为常、司空见惯了,纷纷打算逃票。我坚决不同意这样做,结果每个人最后都花了三十八元九毛买了票。这样做,事后我也觉得有点“顶真”了。但现在,我带领的是国家“门面”的援外医疗队,当然更不能占国家的便宜了。

没想到这次远赴马里医疗队所作的工作,让我获得了平生唯一的“全国性”先进人物的荣誉。我从小到大,因为一直在当“头头”,每次评先进都经过我的手。凡是推荐到我的,我都撤下材料让别人再补报,因此也就从未被评过一次先进。久而久之,大家也都知道了我这个脾性,便不再找我“磨叽”了。看到有些领导大权在握,但遇到什么荣誉还都不肯落下,我就会想:你应该让给你底下的人,鼓励提高他们的工作积极性。我这一生中,只得过两个荣誉,除了援外医疗的全国先进,还有一个就是2021年“光荣在党50年”的纪念章了。

六、心系北大荒一世情

光阴似箭,离开北大荒半个多世纪了,但我的心却从未离开这片黑土地。当年的“文革”造成了上山下乡的经历,使处于最佳学习年龄段的学生娃破碎了大学梦,使“少不更事”的青少年面临前所未有的生存困境。但平心而论,北大荒和当地基层干部以及众多的乡亲们,并没有对不起知青。是辽阔的黑土地以它的大度包容,接纳了我们这批求学无门、就业无路的“老三届”弃儿,无私地给他们提供了赖以安身立命的资源和条件。是当地老乡们的淳朴厚道和浓浓的乡情,抚慰了无数被“文革”伤害的所谓“黑五(九)类”子女,使他们找回了自信,懂得了关爱,学会了担当与感恩。

我永远忘不了,我和我的知青伙伴,曾在青年点没建起来的时候,在老乡家里一住就是一年多,这会给他们造成多大的负担!但乡亲们却无怨无悔的像对待自己的儿女、兄弟姐妹一般,给予了无微不至的体贴和关爱。我更忘不了,是当地乡亲们争先恐后的推荐,使我有幸成为一名“工农兵学员”而圆了自己的大学梦。事实上,在我们返城以后,这片黑土地上的人们也从未忘记我们这批杭州知青。数十年来,乡亲能像呼唤自己的孩子那样,叫出每一位知青的名字;像牵挂自己的孩子那样,念叨着知青当年的一桩桩往事。

在临时借住的老乡家房前合影,左起第四人为何学敏

和老乡们每一次互通信息,他们总是期望着知青们能重访第二故乡,在有生之年再得相见。2009年插队务农四十周年之际,我们还真的回到了富锦,回到了我们当年付出青春年华、流下汗水和泪水的地方。我在梦里曾经回去过无数次:新兴屯外一望无际的庄稼大田,我们每天都在那里干得精疲力竭;但当傍晚收工回到屯子里时,望着家家升起的炊烟,闻着四下飘散的大碴子香,静待一轮夕阳从茅草屋后缓缓落下,那真是世界上最美最美的景致。四十年的今天我又一次身临其境,真是不枉此生。而当分手的时刻终于到来时,乡亲们眼含热泪地问我:“往后还能不能再见到你们?”大爱无疆,我和我的伙伴们也不禁潸然泪下。

倏忽之间,就到了我们下乡插队整整半个世纪的2019年。知青们还能为第二故乡做些什么?在陈嘉的提议和倡导下,大家找到我,要我牵个头,为富锦县捐一片“知青林”。我已然年逾古稀,但架不住大家的一份盛情,终于又充当了一次“兴隆公社知青干部”。我把原兴隆公社十四个大队的知青点分为四大片,分别组织推选了四位“片长”和二十来名联络员。

经过充分的酝酿,2018年5月23日,经我审定的《致兴隆公社杭州知青的公开信》发布。信中写道:“兴隆公社的杭州知青兄弟姐妹们:1969年3月9日,我们挥别了家乡父老,结伴而行,一路北上!

天苍苍、野茫茫。在一望无际的北大荒莽原上,我们开始了最可宝贵的青春岁月!我们从事繁重的劳作,更绘就了大地的锦绣;我们流下了辛勤的汗水,更经受了人生的历练;我们饱尝生活的艰辛,更锤炼了生命的顽强;我们承受祖国的苦难,更担当了社会的责任!

上山下乡,插队支边,是当年那个历史时代使然,我们无可选择,至今也不会去追悔。我们在北大荒农村所经历的点点滴滴,绘就了我们人生的底色。我们在以后漫长的人生道路上所秉持的信念和操守,大多是那段生活留给我们的。我们珍惜那段远去的岁月,她也构成了我们心底最柔软的那部分情感和记忆。

……

但是我们毕竟年事已高,我们总还得给我们已经消逝的青春,给那片浸染着我们血泪和汗水的黑土地,留下一点什么!有了,那就是一批历久弥新的知青史料,那就是一片郁郁葱葱的知青林!为青春岁月留下念想,为北大荒原再添新绿——这就是我们的选择,这就是我们的答案。”

一石激起千层浪,深情的语句奏响了共鸣的心曲,大家争先恐后地掀起了捐款高潮。有的队的知青中,哥哥或姐姐已然故去,但弟妹要求代他们再捐一份,并郑重地写上兄长的名字;有的队的知青中,丈夫走了,妻子也要求捐一笔,说要替她丈夫聊表心意;有的知青已远赴海外定居,闻讯也要送上一份寄托;还有自己并未下乡,但为哥哥姐姐们的这段经历和情怀所感动,也要献上一份爱心……截至9月25日,兴隆公社知青共捐款三十万元(其中陈嘉个人出资又凑足了最后的缺额),当即汇给黑龙江省富锦市。而今,在富锦市委市政府的关怀和当地民众的呵护下,精心栽下的白桦树早已蔚然成林,依托这片林子开发建设的知青主题公园,就在开阔秀美的松花江江岸。它伴随着滔滔不绝的江水,永远地诉说着兴隆知青留给第二故乡的深情厚意。

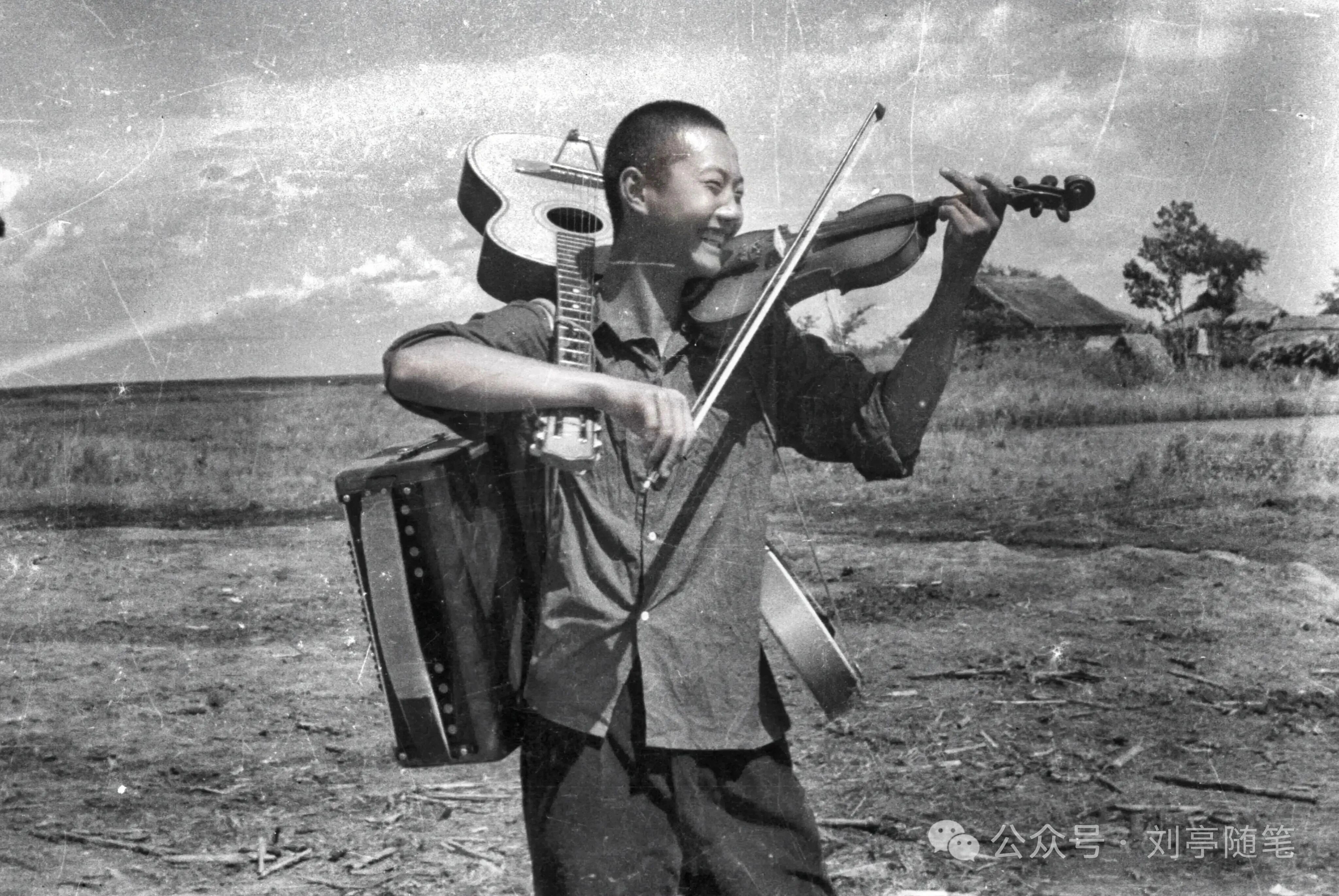

陈嘉是当年何学敏组织兴隆公社文艺宣传队里的骨干,也是下乡五十周年捐种知青林的发起人和头号捐助人

趁热打铁,我还组织全公社的老知青们同心协力,做成了三件大事。首先,是出版一本兴隆公社知青纪念文集,将知青们对上山下乡的回忆、反思和难以名状的情愫汇集成册,留存于世,作为永久的纪念。《青葱岁月》由刘亭主编,全书共征集到17名知青的文学作品。动笔最早的文字,可以追溯到1970年;而最晚的则是日以继夜、付梓印行前才刚刚交稿的。这些文稿主题鲜明,细节真实;内容丰滿,体裁多样。既有小说、诗歌和散文,也有随笔、评论和回忆录。无论是虚构还是非虚构文字,都饱含了对那一段知青岁月的深切怀念,对那一片黑土地的无限眷恋,对那一群在我们人生最低潮时期,给予我们以教诲和关爱的老乡们的不尽感恩。全书从一个特定的侧面,总结了我们这一代人所走过的生活道路,为昭示国家发展的未来走向,贡献了以我们的青春芳华为代价換来的人生体验和时代感悟。

其次,是印行一册知青生活老照片的图册。六、七十年代,照相机是稀罕的物件,能留下来的影像极为稀缺。千方百计挖掘了出来,也因年代久远而模糊失真。影集由我总策划,刘亭、陈嘉、程珊为助理,吴卫平为主编,童晓、李德华、卢志刚为副主编,调动了知青中摄影方面的人才,精挑细选,专业修图;更有陈建新作为自办印刷厂的兴隆知青民营企业家勇挑重担,全力以赴完成了美编和印刷的任务。当这本饱含着岁月沧桑的纪念册,送到这些白发苍颜的老知青手中时,大家望着那一张张尘封了半个世纪的老照片,不禁五味杂陈、百感交集。我们从中看见了一个个年轻可爱的自己,也慨叹芳华岁月的一去不复返。但我们一路走来,是用真诚和善良、责任和担当,写就了我们无愧的人生。

最后,是要隆重举办一次“兴隆公社知青下乡插队五十周年联欢会”。我像当年一样,又一次去请左丹燕“出山”。果然宝刀不老,在她的张罗编导之下,不仅当年的“兴隆公社文艺宣传队”全体出动,而且不少当年并没有人参加宣传队的知青点,也都精心排练了节目。整整三个月,他们每周四都风雨无阻,坚持在露天排练,竭尽了全力!没有当年那种团结友爱的知青情结,就不会有今天锲而不舍的精彩呈现。2019年3月9日,兴隆公社知青下乡五十周年的正日子,联欢会如期举行,会场成为256名老知青(包括一些知青家属)欢乐的海洋。到处是故友叙旧,流年喟叹;到处是久别重逢、欢声笑语。程珊特地为晚会请来了“名嘴”刘忠虎担任主持,节目分“告别西子湖”“畅想北大荒”“追忆兴隆岗”、“最恋半世缘”四个单元有序推进,大家如痴如醉、一往情深,第一次借助文艺形式,回顾和总结了自己和共和国同龄的人生道路,联欢活动取得了巨大的成功。

我沉浸在知青伙伴们的表演中,不禁思潮起伏、浮想联翩:“子在川上曰:逝者如斯夫”。五十年过去,弹指一挥间。尽管知青运动在共和国历史上,恐怕只是一件前无古人、后无来者的孤立事件。随着流年似水、时过境迁,我们这一代人终将远去,“知青”这一特定概念,也必定归于历史的尘埃。然而,由不甘沉沦的进取和共度时艰的坚韧所建构的一代知青精神,犹如肉体中存在的灵魂,却是历久不衰、彪炳万世的。它们就像矗立于人生地平线上的路标,永远昭示着后人勇敢前行的方向……

(全文完,总约1.6万字)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号