富锦杭州知青史料遗存系列#总1247

“王效良感念知青时代的友情,先后在我的公众号“刘亭随笔”《富锦杭州知青史料》系列中,发布了《我认识的熊虎》和《卢展工的富锦情怀》两篇回忆文字,反响热烈,阅读者众。中共富锦市委前不久编撰印发的《富锦杭州知青史》,另外刊载了他写的《我们的“老佛爷”:周奋进》一文。此后他来和我商量,大部头的纸质书分享不太方便,能否再借我的公号作一电子版的发布,这正中我下怀。虽然我下乡时和周奋进并不在同一个公社,顶多只能算是“插队”在同一个县,但“交集”也真算不少。且不说插队前我们都是杭一中的同学,读大学时又恰好成了黑龙江大学的校友(记得我还常去她所在的哲学系“蹭课”)。特别是毕业以后她到富锦县兴隆公社出任妇女主任,我当时也是和她在同一个公社“工作”。把怀念她的文字发出来,更是寄托了我对她的一份念想……”

1960年代末,下乡前在杭州

作者系王效良,成稿于2025年8月2日。(作者简介附在文后)

周奋进离开我们已经有七、八年了,她的音容笑貌还常常在我们脑海里浮现。她健在时的一个外号——“老佛爷”,其实就显示出了她在同学中享有的敬佩和威望。小时候,她长期生活在山东老解放区,耳濡目染,养成了一种泾渭分明、爽直开朗,同时又宽容大度、悲天悯人的性格,绝非我们一般城市娃娃的小市民做派。转学来到杭州,尤其是我们一起下乡以后,她常常像一缕清风在我们中间回荡。她个性鲜明,有着不少与常人不同的特点。

首先,就是外貌看上去很“土”。不修边幅的她,没有一般女孩要漂亮的打扮,以至人随衣着装饰而来的忸怩矫情。她最大的特征,就是不会修饰,不会“装”——从衣着到性格,从行为到谈吐。她既像一团火似的关心爱护别人,有时也会与人“翻脸”。嫉恶如仇,甚至不能容忍虚伪和做作,反而赢得了大家对她的心悦诚服。

其次,就是她似乎天生就有的亲和力。她在山东老家长大,北方人的淳朴真诚和粗犷豪放的基因,在她身上本来就不缺少。在城市生活了几年以后又扎进了北大荒,那亲切感一下子就又回来了。在新立屯三队,她与老少乡亲们相处得就像自家人,村子里的犄角旮旯时不时地,就会传出周奋进那爽朗的笑声。老史大娘把她当作亲生闺女,娘俩时常伴在一起唠嗑,那亲热的劲儿倒让史显凤(史大娘闺女)都要吃醋了。她在村子里走动,无论老太还是小孩都认识她,随着知青直呼其名喊她“周奋进”。喊着喊着,乡亲们开玩笑,慢慢的就喊成了“周费劲”。可她毫不在意,呵呵一笑就过去了。

1970年代,新立屯的杭州知青在青年点前合影(前排左起:章胡敏,陈小咪,张红,周奋进;后排左起:韩经世,傅晓东,卢展工,何伟民)

有着这样心境的周奋进,照理应该是“百毒不侵”了吧? 可是不,她却是扛着沉重的精神枷锁下乡的。一个当年打入日伪内部,扛起情报工作重任的地下党员的父亲,被戴上“叛徒”“内奸”的帽子,关进了监狱。她一个从小就浸淫在党的恩情里的革命青年,怎么就一夜之间变成了反革命的子弟,甚至连上一线、守边疆的资格也被取消了?这些问号,让她的思想承受着巨大压力,比生一场大病还难熬,她有些消沉了。

1969年末,县里组织第二批“斗、批、改”工作队时,公社党委指名周奋进参加,但她婉言谢绝了。公社书记老宋头打电话问她原因,她说,怕因为父亲的历史问题,别人瞧不起她。老宋头在电话那头激动地说:“我们没有看不起你,是你自己看不起自己。”接着,老宋头又抬高了声调:“别人打不倒你,只有你自己才会把自己打倒!”周奋进怔住了,两句话就像一剂猛药,轰然击中了周奋进脆弱的情感神经。她对党的感情一下子被激活了:“党对你是信任的,党组织就在你的身边”——是就此沉沦,还是依然“奋进”?答案已然不言而喻——按她自己的话说:“这两句话让我记了一辈子,受用了一辈子!”

在新立屯知青的心目中,周奋进就是他们的当家人。无论哪一个知青,大到家庭变故,小至情绪起落,都去会找她絮叨,寻求精神上的慰藉和思想上的帮助。我在写这篇文章搜集素材时,每一个知青都说不出她有哪些惊人的举动、突出的事例,只是觉得,这位老大姐时时刻刻都“罩”着我们,就像冬日里身上照着的阳光,那种贴心的温暖之感无以言表。

周奋进看上去大大咧咧的,其实她是一个很细心的人。她与这些知青一道来黑龙江北大荒,心里是有一种作为“大姐大”的责任感的。她是66届杭一中老高三的学生,从小到大历练就多,而且思想上一贯追求正义和真理,这正是她拥有一种比别人更深责任感的缘由。但是,她从不张扬,始终默默地关心着每一个人,“大家好才是真的好”。一位同学的父亲工资被冻结,人还在“牛棚”里,而自己马上要下乡了,她没钱买日用品,便想到父亲的单位去请求。但是在当时很“革命”的造反派掌权之下,大家心里都发怵。周奋进一听说马上挺身而出:“我陪你去!”

1973年与部分大学同学合影(右一)

下乡头一年的端午,老乡们送了一些鹅蛋给知青。周奋进拿了两个与一位同学说:“你的生日刚过,我的生日也快到了,我们就各拿一个算是一道过个生日吧。”那位同学惊讶于周奋进记住了她的生日,还这么有心地想着给她庆生,眼泪差点掉下来。一位同学的母亲病故了,她得知后便打电话给其他同学告知此事,该同学是单身又是独子,在她的张罗和大家的帮助下,很快就把丧事处理妥当了。还有一次,两位同学因病回杭了。周奋进牵挂着她们,担心她们在家吃饭会有困难,于是就和老乡们商量,拉上知青的口粮上县里换成全国粮票给她们寄去了。她就是这样“以小见大”,把一种深厚的情感,种到知青们每个人的心里去了。

因为周奋进这种“看不见”的努力和身教言教的影响,新立大队四个小队的知青与老乡们的关系都处得很好,如同家人一般。哪个知青要回杭州了,老乡们依依不舍地送行;而知青们回到杭州以后,思念北大荒的情绪也很长时间平复不了。黑土地和老乡对于杭州知青来说,真的是有着一种特殊的魅力,久久,长长。……

写到这里,哎,我差点忘了,周奋进还有一个特征,那就是她的口才,可谓一绝。而口才好,又源于她的思维清晰,逻辑严密。下乡的这些年中,大大小小的会议她经历无数,可每当她发言,会场就会马上安静下来,人们常常会被她的那些观点、论据所折服。在农民堆里讲话,老乡们点头称是;在干部和知识分子中间发言,众人颔首细品,常常引发交头接耳。2009下乡四十周年回乡的行程里,富锦市委书记刘臣主持召开知青座谈会,请大家对富锦的发展建言献策。杭州网的随行记者这样写道:“周大姐讲话了,讲话虽突然,但那语气尽显语重心长。周大姐讲述了自己的不同看法,并巧妙的举了一大串国外的例子,比如北欧挪威等等这些世界名城,如何根据自己城市特点科学发展的实例。话毕,周大姐饱含真情的跟市委书记建议,发展城市当以长远目光为主,本着不破坏环境,不给后人遗留麻烦的建设思路发展城市。”这个观点在十多年前,并不一定受人待见,可周奋进就是这样,骨鲠在喉,不吐不快。刘臣书记也频频点头,细心倾听,迅速记下了。

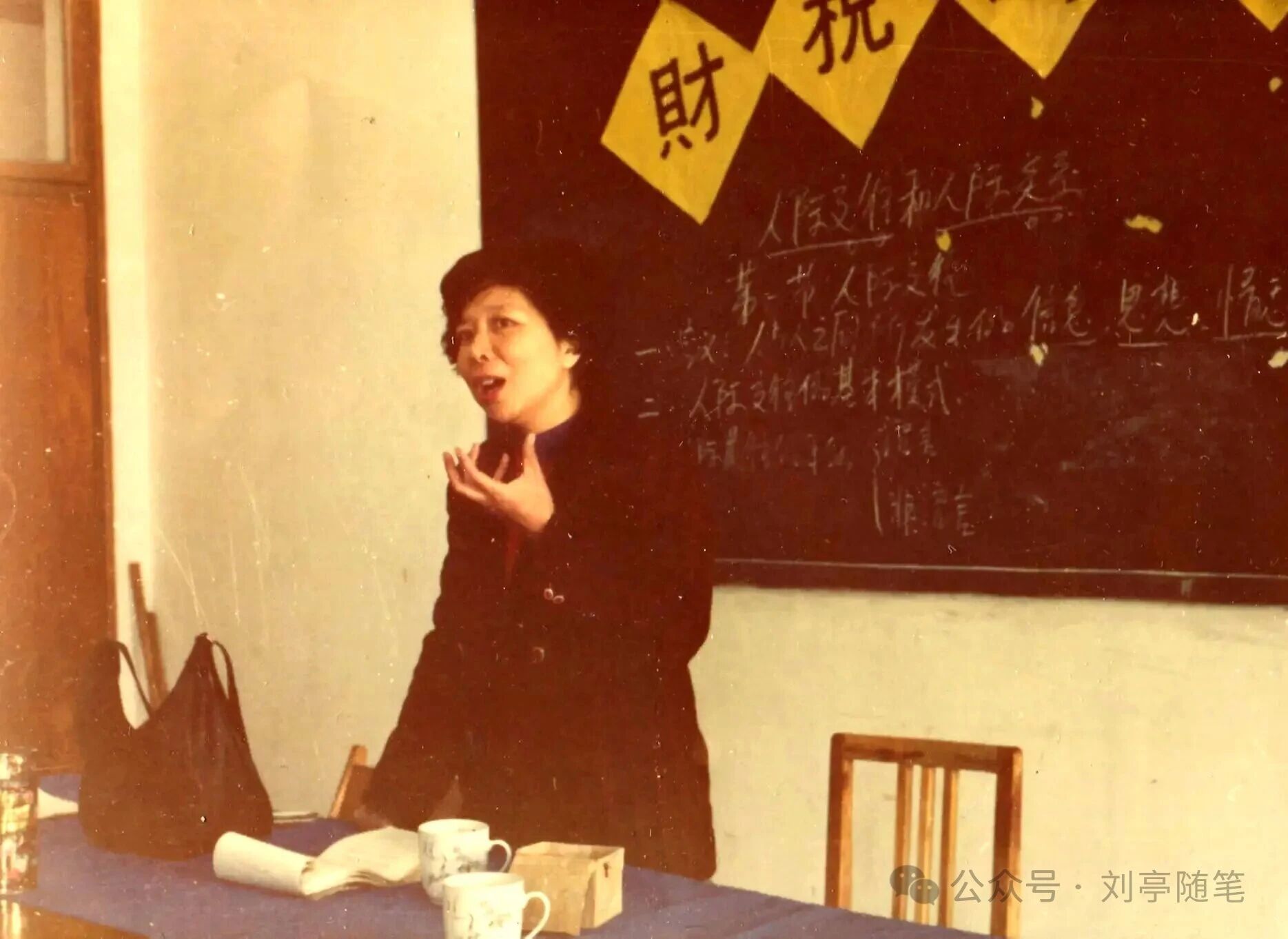

1990年代,教坛风采

周奋进的这个长处,在她长达数十年的执教生涯中可以说是发挥得淋漓尽致。黑龙江大学哲学系的几年理论“修行”,使她具备了充足的学养底气。在度过了短暂的富锦乡镇干部任职期后,她调入了杭州市委党校,进入了可以“指点江山,激扬文字”的岁月。她牢记老宋头嘱咐她的那两句箴言,自信满满,勤奋学习,拼命“充电”,让同事们刮目相看。当时正是改革开放的起步年代,干部培训的密度很大,周奋进的理论储备充足,案例信手拈来,语言生动朴实,讲述引人入胜,让许多干部得益匪浅,拍案叫绝,于是声名大振。“周老师”在许多人心中,成了敬仰之人。鲜花堆在面前,荣誉接踵而来。可是,周奋进还是那个周奋进,她依然是不修边幅、亲和细心、爽朗爱说笑的那个人。她没有忘记,今天的收获,很大程度是源于四十多年前的北大荒之行。“四十年过去,当年的忧郁不再,留下的只有温馨的回忆。感谢当年富锦县的干部和父老乡亲们,以宽阔的胸怀接纳我们,在人生暗淡的旅途中为我们照亮前程,回想起来总有一种挥之不去的感恩情怀。”这是周奋进《难忘“老宋头”》那篇回忆文章中的一段话,它也说出了我们所有杭州知青的心声。

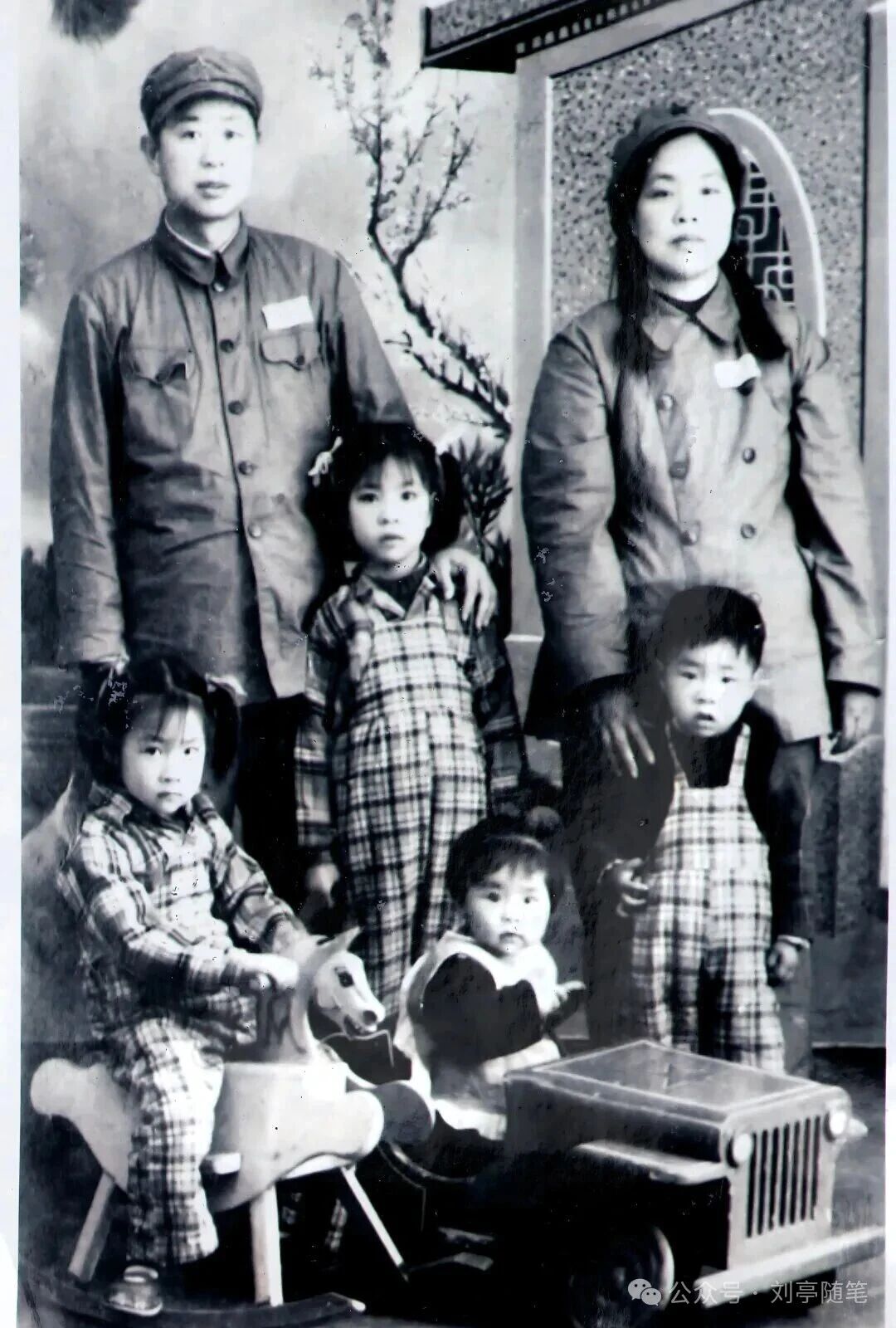

1950年代初,与父母、弟弟和妹妹们合影(左三)

1960年代末,和妹妹、同学走在西湖断桥上(左二)

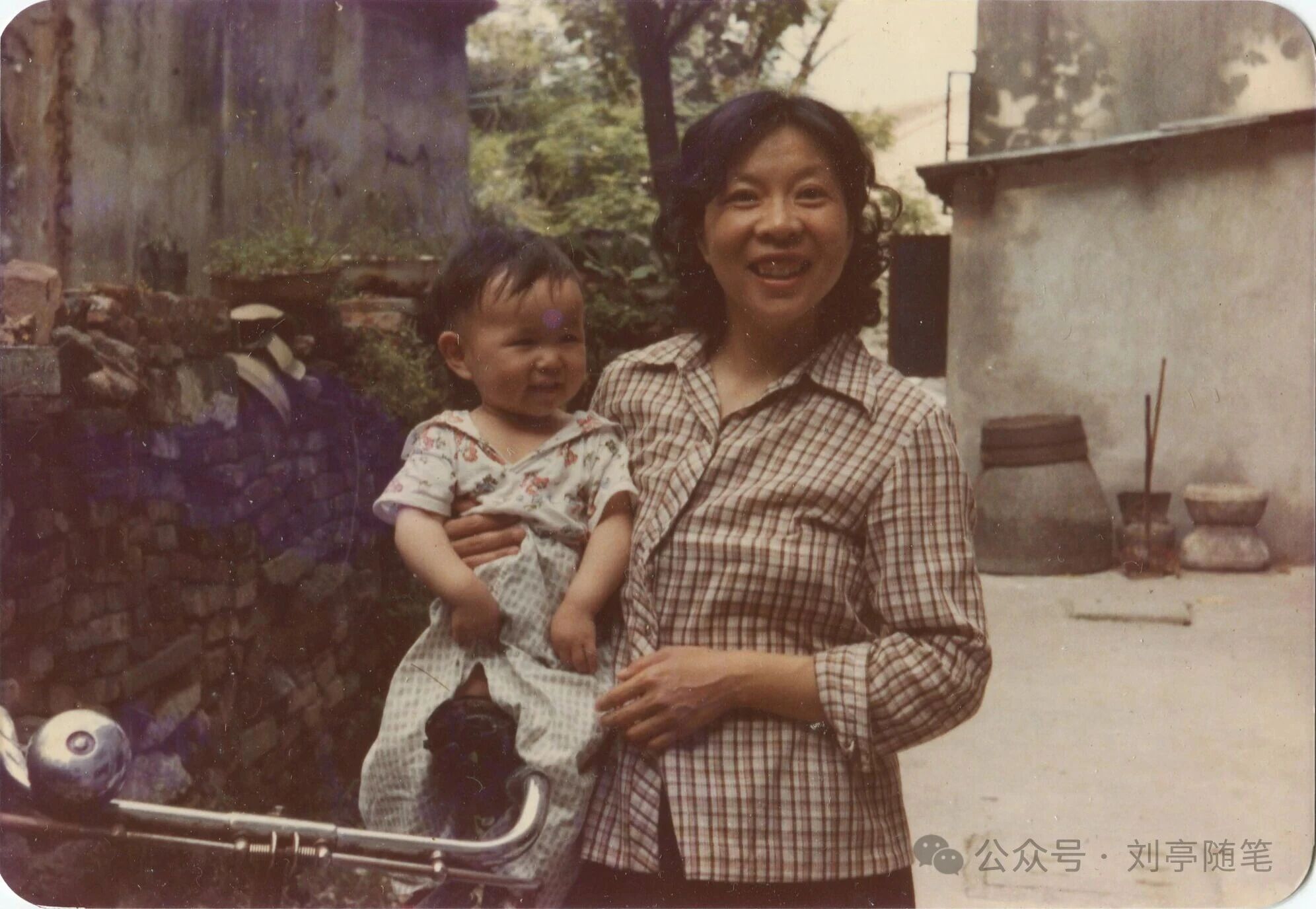

1980年代,母子合影

2010年新立屯的部分知青在杭州聚会(左起:徐海明,章胡敏,张双辉,周奋进,葛以宁,沈文陆,李泰山)

王效良简历王效良,1947年8月生于杭州,1966年毕业于杭州第一中学高三年级。1969年3月插队支边,至黑龙江省富锦县富民公社新立大队(现大榆树乡新旭屯)落户,后至正东大队担任赤脚医生5年,于1977年9月调至江苏生产建设兵团清江合成纤维厂工作。1980年1月,调入浙江省文化系统,分别在浙江越剧一团、浙江越剧院三团、浙江省文化厅、浙江小百花越剧团工作。1994年5月,任浙江图书馆常务副馆长,2008年2月退休。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号