富锦杭州知青史料遗存系列#总1242

“曾于1969年3月至1974年9月,在原黑龙江省富锦县兴隆公社隆胜大队长发岗小队插队务农的杭州知青阎克平,于2025年8月21日下午17时35分不幸因病逝世,享年76岁。噩耗传来,人们难以置信:这么一颗充满着活力和智慧的大脑,就这样戛然停止了思考。8月23日上午的追思会上,当我遵嘱念出主笔人李德华汇聚了众多阎克平生前友好心意的告别词时,数度哽咽……现将阎克平2009年写就的纪实散文《隆冬的梦》发布如下,并附上告别词,以为我们对他永远和无尽的怀念。”

标准音乐青年阎克平《隆冬的梦》成稿于2009年2月。

▼1973年9月,长发岗插队青年点只剩下我一个人。

那年春夏间北大荒出现了一波大批返城的浪潮。病退的、参军的、上学的、调转务工的名额如淅淅春雨落下。于是,当年诵着保尔名句的人开始打点行装,当年暗自落泪的人开始抬头张望——一个方向,离开农村。

与几年前下乡的高潮相比,这种波涛回返的背景,谁也不清楚。之后才听闻,上层有“右倾翻案”“右倾回潮”之説。但无论大潮还是回潮、左还是右,普天下的父母确为此而愁眉一舒。

队里的大田已割(gǎ)了一半,我在这熟秋的金色中静静地等待,期望下一年能有大学招生的名额。

一天,队长刘占生喊住我:“老九,上面通知让你上大队教学(xiáo)去。”

“教学?”我迟疑了。

“你自个儿一人,下地干活谁给你做(zòu)饭哪?赶紧找个媳妇吧!”他调笑着。其实也是带着组织上对我的关心。

教学与找媳妇,我当然选择教学。于是我铺盖一卷就上大队成了解河学校的教师。

在农村当教师的好处确实不少。除了不用在夏天的毒日头下边铲地边跟小咬鏖战十五个小时、不用在冬夜零下四十度仍汗流浃背地往脱谷机里扔小麦捆子之外,每天面对那些坐在课桌前的孩子,我可以让他们懂得“x、y、z”是咋回事,让他们知道也可以把他们的爸妈写成一篇作文。我还可以把红领巾一一栓在这帮小嘎的脖颈(gěng)上,领着他们在少先队旗下大声宣誓:“时刻准备着,为共产主义事业而奋斗!”我可以让向往加入共青团却因家庭成分而自卑的老姚家二小子真的成为一名共青团员,由此点燃他的自我感。我还可以在长夜里对着煤油灯独自冥想,而不用顾及天不亮还要下地。油灯下的冥想向黑色旷野任意驰骋,带着我叩击人生初途上的每一个疑问:这块广袤边地的人们日出而作、日落而息地默默辛劳,与我生长的城市生活究竟有什么本质的不同?与京城“其乐无穷”的斗争究竟有怎样的关系?他们艰辛而顽强地遵循着“恒之秬秠,是获是亩;恒之穈芑,是任是负”的天则,却未必知晓,连年举国拮据的口粮之患,恰是依赖他们负重的腰杆才能得以苟安,得以有言“心中不慌”。可惜,“国以民为本,民以食为天”这一禹夏祖训,历代帝王谁都不敢漠视,却在如今以斗为纲的沸腾顶点被遗失。

坐在我面前的学生都算是幸运的。那(nèi)会儿全大队按四个自然屯分成四个生产队,小学教育的低年级分散在各屯,高年级和初中教育集中在解河大队。我约(yāo)摸过,初中适龄孩子中仅有四分之一能来解河念书,小学也不是该念的都能念。不来念书的丫头小子们是因为要在家充劳力挣工分,帮爸妈过日子。他们从呱呱坠地直到耋耄枯年,全部生命都将打发在这漫长的黑土地垄沟里,一代重复一代。

我常自忖:我教的这茬孩子往后的命运能有所改变吗?身为他们的老师我没有多少成就感,因为他们的命运并不取决于他们是否读过书、是否成绩优秀、是否包含我的辛勤。那边大地里,成天在扒垄沟的老梁家老宋家大小子,不都是在关里家读过书的么?如今还不是随父母跑到这里开荒度日。

还有,那些肯定有书读的杭州城里的孩子,不也无法预知自己的命运么?前不久听说杭城一大批刚毕业的学生,就在家待着,叫作待业。有些幸运的到了街道工厂,以糊火柴盒开始自己人生旅途的第一步。糊一只纸盒几厘钱,一个月能有十四五块钱,那在同学中就是幸运的了。

也是不久前,在哈尔滨火车站拥挤的候车厅,一个女孩突然上前叫我一声“哥”,声音迟疑、面容苍白。一旁几个觊觎着的爷们正暗笑着窃语道,她是一只鸡。鸡? 就是那个陈旧而隐晦的代名词吗?怎么能跟她联系得上?光天化日之下,眼前明明是一个小女生,只是衣衫简陋、只是面容姣好、只是眼光窘迫而已。不,她不应该是鸡,在她爸妈眼里她是女儿,在领袖眼里她是早晨八、九点钟的太阳!谁敢直面这个现实:新中国的第一代‘鸡’,竟然在我们这一茬同龄人中诞生!

这些芸芸众生的影子,鲜活而现实,时尔令人茫然或隐痛,他们都不过是呼啸而过的历史车轮下的粉尘,都不过是共和国史册中无字的省略。我能知道他们的命运吗?

那天正值放学前儿(qiér),陈志安骑着那辆总是擦得锃亮的公车,敞着那件邮政绿的短皮袄从北岗过来。刚进学校当院,就被一群学生“叽叽喳喳”围住了。在北大荒这穷乡僻壤,邮递员的身份可了不得(dì)。这旮垯(gā-da)的大多数人家大分两股来路,一路是早先从关里先跑到败落的旗人后院长白山脚一带,然后又跑到这里;另一股是直接从关里跑过来的。跑过来的缘故,无非是头十来年的大饥荒,或是在老家经不起成份不好的折腾。跑来了,有了生存的指望,但从此新家故土隔相望,两茫茫。多少心头的事儿、孝悌的情,全仗官家邮递员这一根线来回送喜报忧了。这不,陈志安刚一钻进学校办公室,又被一帮老师聚拢来翻包索信。他一边从邮袋里掏信出来,一边却眼瞅着墙角,那边孙老师正在“呜呜”鼓捣(dāo)着的脚踏风琴。

“孙老师还能整这玩意啊,有两下子!”

孙老师,也是先我不久刚调来解河分校的,除了教初中年级的语文课,还担任小学部的音体美课。

“嗨,瞎鼓捣,山中无老虎,猴子称大王!”

老孙扭过身来,边答腔边伸出手竖起一只大拇指,这是他的特征姿势。

“俺们阎老师也能整这玩意儿,公社宣传队待过的。”陈志安跟我们长发岗知青特熟,我来解河教书后,他这是第一次遇上我,边说就边笑着凑我身边来。

“老九也行!老九是阳春白雪,咱是下里巴人!”老孙眯缝着眼笑着瞅我。

老孙笑中自有得意的原由。前几日我跟老孙一块儿鼓捣这风琴,我弹了几句匈牙利的波尔卡,崔老师在一旁皱眉说:“咋瘮得剌的,整一身鸡皮疙瘩”。老孙却边弹边唱出了一首完整的歌:

“五月的鲜花,开遍了原野,花丛中遮掩着志士的鲜血……”

老孙这一弹一唱,周围的老师立马都投过来钦佩的眼光。那歌声洋溢出的春暖,直逼向窗外的秋寒。鲜花和着鲜血,带给这土屋里一种异样的感觉。我奇怪以前自小在城里倒从没听过这首歌,听那音调象是三、四十年代新文化时期的风格,热情而飘渺,但被老孙沙哑的嗓音用东北土腔憋出来,听似密密雪林深处雾凇压抑住的嘶喊。

我问:“这是啥歌?”

“《五月的鲜花》,老歌,抗日的!”老孙翘着拇指自豪地说。后来我才知道,那是一支在东北地区流行了几十年的歌,文化人作的,尔后融入了这片黑色的土地。

老孙是个很开朗又诙谐的人,正桩辽宁人,五十多岁了,在学校里年龄最大,衰顶环髡,老是端端正正扣着一顶洗得发白的假军帽,农家襖子的领口永远扣得紧紧的,维系着不知该称为亲切还是陈旧的师道之尊。他颇有才华,文笔、口才、唱歌和一手漂亮的粉笔字都挺抓(chǔa)尖儿,平时一开口都是逗嗤的词儿,加上那满脸褶子中一双小眯眼透射出晶亮的神光,一说话女学生们就笑。在他身上,你可以体验到什么叫中国当代的“土秀才”。

他常把我拽到他家炕上,总让我坐炕里,他坐炕外。炕烧得烫屁股,小酒盅连串儿递上来,甚至还没到过年就能端上香喷喷的酸菜淖肉来。他家酒也神奇,我这不惯喝酒的人一入口,不知怎地身子就暖洋洋的,满嘴沁出甘醇的酒味儿。

“阎老师,”他端着小盅开口了,就他这起首的称呼,我知道下面是郑重的推心置腹了。

“咱是国小出身,丹东老家念的,……国小知道不?满洲国都这么叫,都教小日本的书,可花花了。”

“教不教武士道?”我好奇地问。

“那不教,教孔孟之道,王道!”老孙显然对我的无知有些高兴,“滋儿——”一盅入口,然后话锋一转:

“咱这国小出身,不算啥;不过我教学(xiáo)可有年头了,初中也教好几年了,……来,喝!滋儿——”看来老孙酒兴来了。

“解河学校的初中,咱俩可是好搭档啊,”他慎重地对我点切着手掌,接着翘出拇指来,在小炕桌上空高高摇晃着,明确表示这一方炕桌旁的俩爷们,正是解河学校的栋梁。

“老九,我岁数赶你俩,算你长辈儿;你是知识青年,城里来的,”那根拇指继续在空中晃着,“咱不卖老,咱俩整个平杵……。来,喝!”这时他一双笑眼盈盈地睁着,似为说出自己的资格而感到满足。我指间的酒盅也就随着他的节奏不断往嘴里赒(zhōu)。

我那时并不懂成年人的沧桑心迹,但听得出他对自己身份的珍视。同时心下也明白,他能在共和国这偏僻旮旯(gā-lá)的一个公社分校担任初中教师,比之于那些扒垄沟的广大土脸爷们,已是很有尊严的立命之本了。

想到这儿,我暗自有些惭愧,我只是他眼中这把神圣交椅的匆匆过客而已。

这时陈志安已凑到我身边:“老九,冬天回家过年不?”他那双老是笑盈盈的眼睛此时尤其明亮,正盯着我。

“哟,还没寻思呢……”我愣了一下,答道。

“你要不打算回去,就在俺家过年。俺们今年呀也组织个宣传队,你和孙老师挑头,整一台节目,整得热热闹闹地过年,方圆几个屯都走它一圈!”又偏头冲着里座:“董校长,咋样啊?”

原来他心里在动这个点子呐。不管咋说,他也算个官家人,总该出来为大伙挑头办事,何况是这等文化事儿。

陈志安说的“宣传队”是官话,农村话就是“演剧的”,再早叫“戏班子”。他说的“俺们今年”是比照71年春节前后公社组织的那支文艺宣传队。当时一批杭州插队青年在公社党委的组织下抱团折腾了俩月,我也在里边待过,不过那是两年多前的事了,后尾儿(yǐr)公社就没再组织过。

孙老师此时两只胳膊果断地平伸出来,竖着的一双巴掌上还夹着半截卷烟:“咱不能干,咱家老糩(kuǎi)不能让。

”董校长笑着开口说:“老陈你……真能扯,主意倒是……不错,有那条件吗?就耍……小阎……老师他个人(gé-yīn)呐?”董校长说话总有点磕巴,但是个能干务实的人,很受乡亲们尊重。这解河分校就是他一把一把张罗起来的,一溜七八间大排屋再加一个大操场,在全公社各分校中也算是气势恢弘的。

马老师这时在一旁插话了:“哎呀你别说,在早过年,咱农村里可热(yè)闹啦!那唱二人转的,各屯子走,到哪都吃香的喝辣的,管够!从腊月二八一气儿唱到正月十五!”

“二人转是啥?”我问。

孙老师斜科插进来:“老九我告诉你,二人转就是‘东北二人转’,你们南方人没见过。那二人转唱起来可带劲啦!是台上唱得嗷嗷叫,台下大姑娘直夹尿!”大伙一听轰然一笑,一边旯刚凑上来想听热闹的两个小女老师紧着往回綤(shào),老孙这边却一脸正经。

董校长又加个注脚:“再早东北这旮,农村都兴二……二人转,过年过节(jiě),上边下来的、自个儿聚堆儿的,到处都唱,可热闹了。这几年……不唱了。”

“为啥?”

“文化大革命呗!”邵老师在身后蹦出几个字儿。二人转的话题嘎然而止。

“咋样啊?老九?”陈志安又盯着我,紧追不舍,显然雄心不小。

“我再琢磨琢磨吧……,不过,啥家钵式儿也没有,咋整啊?”我一时有点犹豫,不是因为回不回家过年,而是感到我那点儿阳春白雪根本凑不起来他们的热闹。

“那好办!”陈志安赶紧说,“当年陈嘉在宣传队使的那台手风琴还在公社撂着呢,我去把它整来,就说你要用。那家伙比你小提琴动静大,拉起来戅戅(gáng-gáng)的,大伙儿乐意听!”看来他琢磨这事也不是一天两天了。

打那后过了些日子,陈志安果然把公社那台手风琴给背下来了,正是三年前陈嘉使的那台,那是当时公社领导为宣传队专门买了替换盐巴那台旧琴的。红色的玳瑁烤漆还是那样锃亮,簧片依然敏感,风箱叠折里竟微尘不染。看来这三年是束之高阁,冷落了它。

手风琴接了,就等于许诺了,赶鸭子上架也得整出一套节目来。我琢磨一番之后,决定按照在城里见过的“忠字舞”形式编排一个舞蹈:设计若干个姿势,通过换位组合串连起来,与配乐的时间凑够长度,不就是一台舞蹈了吗?找几个学生跳熟,训练难度应该跟学会一套课间操差不离。伴奏嘛,在我们青年点住屋的破纸堆里还有不少歌曲集,总可以找出一首来。

长发岗小队部分知青合影,右一为阎克平

于是我抽空赶回长发岗找那些曲集。

解河到长发岗,往东南斜跨地垄沟也就三里来地儿。长发岗屯紧西北角的一幢三间土坯屋,就是我们知青的住房,那是六九年春天公家出木头队里出工给盖的。据说逃荒的老乡们刚到此地,头两年都是住的集体窝棚,然后有了收获,才慢慢盖上各家的土坯房的。相比之下,我们初来乍到的待遇要好得多。

整整四年半,那屋里总能传出我们的阵阵欢歌笑语。老乡们闲暇时最爱往这屋跑,借粮的、债(zāi)钱儿的、嘻闹的、瞎唠的、听新鲜话儿的、送时鲜蔬菜的、干仗找理儿的、代字儿念信的、闻到味儿赶来吃肉的、还有来学武把式的……咱这帮秃脑亮除了下地干活、轮流烧饭和听瘸子讲革命道理,就在这屋里跟老乡们扯淡——几年下来,咱这跑腿窝就是屯子里的第二马号,热闹得没完。

而此刻,那幢土坯房在初冬的冷风中孑然静卧,显得有些萧条。我开门进去,从西屋北炕弃物凌乱之中很快搜寻到一本手风琴曲集,是当年咪胖还是谁带来充浪漫的,一直闲撂着。再东屋瞅瞅,外屋张张,才仨俩月没人气儿,锅台边的土皮子都冷清得开裂,令人不忍留连。我揣着曲谱出来锁上门,走出几步,再回望一眼,心中忽然明白人去无复归,这屋子里是断不会再有歌声飘出来了,也再不会有油子领工回来、一进门就嚷嚷“鸡巴都饿(nè)瘪瘪了”的嘻闹,再不会有陈嘉站在炕上颐指气使地纠正别人说话,再不会有咪胖跟铁嘴老苗逗嗤,再不会有大洋马每晚爬在炕头写笔记,再不会有孙头拎着野鸡进屋给大伙补元气,再不会有高潮在煤油灯下似睡似醒地读书,再不会有我们整宿(xiǔ)整宿悃极不止的精神探讨……一切都过去了。惟有那熟悉而激情的歌声:“听吧,战斗的号角已经吹响!共青团员们穿好军装,拿起武器奔赴战场!”那年轻心灵的鼓点,依旧在这土坯的山墙上环绕震荡。

我转身正欲离去,忽又听似乎有人招呼,回头只见老李头正远远颠儿过来,拎着一只榛条篮子,里面装满了鸡蛋。想起来了,临上解河教学时,我把知青点的几只鸡交付给老李头照看,他家挨我们房近。这不,他瞅见我回来,赶忙把攒的鸡蛋给我拎来,还紧着说天凉鸡不爱下蛋。哈,今天这是双丰收啦!我夹着琴谱提(dī-lè)着篮子兴高采烈往回跑。

刚到学校操场,远远瞅见学校大排房东头宿舍屋角那边,腆着大肚子的小王老师正由小鲍老师搀着,站那儿一边说话一边抹眼泪儿。小王老师和小鲍老师也是下乡青年,词头加一个“本地”。她们一般都不下到生产队,大多在乡下学校任教。小王老师家是外公社的,在学校住单身搭伙。那期儿(qiér)住家的还好过,可以自家养鸡下蛋、喂猪杀肉吃。住单身吃伙房的几个小老师可就苦了,成年累月的馇子饭就咸菜疙瘩,连大酱都吃不着。偶尔嚐点儿白面肉腥,都是董校长和有家的同事往家领。赶上像她这样一有喜,那清苦更不待说了,那段时间总见她抹眼泪。这下顿感手中篮子的份量增加几成,于是喊了她一声,走过去顺势把一篮子鸡蛋递给了她,竟造得她一脸大红。嗳,那粉嘟溜圆的一篮子鸡蛋呀,足有五十多只,悔不该道上没吞下一只,一场欢喜只赚了一嗓子口水。

我寻思,舞蹈动作的设计和加编其它什么节目,可以找南边泰和屯的于晓兰帮忙。泰和队青年点是清一色十个女生,但这几年我们跟她们很少有来往,只听闻她们干农活很认真、很坚韧。按老乡的感慨话,这几年她们能在北大荒捱下来,“姑娘家真都是不易了!”于晓兰早两年已嫁给泰和屯的社员肖会计,有了一个自己的家,而且有了一个女儿叫青松。那天我抽了个空赶了七、八里路,到泰和屯问到了于晓兰家。

进了她家一瞅,院外屋里炕上地下啥啥都有条不紊,那才真叫一个利索。有文化的与没有文化的,住家过日子的方式就是不一样。老肖不在家,我跟于晓兰说明来意,邀她出山,当节目总导演。她那双白框眼镜的后面闪出了光,像是许久没有听过这一类的话题,却又无奈地摇摇头:“家里走不开,你看,要照顾青松,还要照看那两头猪……现在,哪能跟你们比了。”她喃喃地说,言语中已把自己排除在下乡青年这一类群之外。

“那么老肖呢?”我问。

“老肖就顾着队上的事,家里的活都是我一个人干,做饭洗衣伺弄园田地,瞅空还上队里挣点工分……,”她用不甚地道的当地土腔说着。听着她用无所甘苦的语调细数着过日子的琐事,看着她清秀的脸庞已被短暂岁月磨砺出朦胧的细皴,一边说一边还里外屋拾掇着什么,我忽然意识到我兴冲冲来找她的整个概念已错了。她现在需要做的,是当好一个正经八板儿维系家务的村妇。村妇的天职就是她诉说的这些,还能是什么?

然而,她这样一步一步向村妇演化过去,需要付出怎样的割舍和代价,已完全不是我们在腰间扎上一根粗草绳那样浪漫豪迈的气概可以与之相比。

青松漂亮得象一朵白色的兰花,清秀得甚于她妈妈。不避人也不缠人,问什么答什么,一声一动便可牵出晓兰一笑一颦。那天她已过早地穿上一身絮绗得再紧实不过的碎花面棉袄(那是东北农村妇女持家过日子的露脸功夫),两只小辫梳得溜光,小脸上全然没有东北农家孩子常见的两挂鼻涕。我不禁捏住她小手,愈加仔细地打量了她一会儿,从头到脚,从发际到指尖,竟然找不出一丝潦草的痕迹。莫非晓兰真要在这大荒北地的土坯屋里养出个王谢堂上燕?呜呼!沉沦乎,憧憬乎,凄楚兮,庄严兮……“

一帆风雨路三千,把骨肉家园齐来抛闪;恐哭损残年,故向爹娘梦里寻相告,奴去也,莫牵连。”一场史无前例的伟大光环,折射在她一个无辜少女身上的,恐怕也只剩下这一句无声的喟叹了。但,因国事跌宕而致家室凋残的,又岂止于她一家一事,又该如何喟叹?

晓兰还是给我示范了一些基本舞步,告诉我舞蹈的站位换位要注意什么,边说边演,眉宇间隐隐又恢复出一股稚气。我想她一个村妇家这般手舞足蹈大概也不甚方便,时候差不多就告辞了。出了院门,听她在后面喊了一声“祝你成功!”——这惟一一句纯粹的学生腔,随之便被身后袭来的凄冽寒风撕碎,刹那飘散殆尽。

学校放寒假,排练也开始了。舞蹈的伴乐最后选定《井冈山上太阳红》,那是一支节律明快的曲子。一开始想搞男女生混合舞蹈,没成想农村小小子成日里猴蹦,干这个实在不争气,搁丫头们旁边拉(lá)一站,浑身筋都没了,个个呆若木鸡,只好改用清一色女生。农村丫头跟城里女孩的天性其实是一样的,爱美,爱表现美,美的自尊心特别敏感。区别是她们几乎没有一点在众目睽睽下表现美的勇气,稍一声“不对!”就低头红脸甚至抹眼泪。手忙脚乱成了头两天排练的内容。好在爱美的天性使她们没有一个人退却,在规定的排练时间,她们顶着寒风、跟斗把式逿(táng)过冰甸赶到学校,晌午还得在学校多搭一顿伙食费。这是她们背后爹妈的支持。

下晚,我就在宿舍里抓紧练琴,一是要尽快加入伴奏排练,二是还要增加一个手风琴独奏的节目。我已给家里写了一封信,告诉父母我不回去过年了。此时他们是否又进了“牛棚”,此信他们是否能及时看到,我全然不知。煤油灯下,手风琴孤独地吟唱着一段段曲调,一会儿是流行的颂歌,一会儿是佚名人的遗曲,那些豪情或幽思,与窗缝中呜呜风唳混杂成一种古怪的和声。和弦的噪音有时还会将炕上熟睡的老方惊醒,惹得他痛苦地挤开惺忪的睡眼嘟囔一声:“都啥时候了阎老师,该睡了”,然后缩起脑袋继续用他的鼾声跟我的琴声协奏。

老方跟我的关系可不一般,我在解河教学的一年中,他一直担当我的半拉(lá)衣食父母——学校伙房的厨子。他是条山东汉子,长我十来岁,大高个,长胳膊长腿长脸,有一手能把苞米面饼子发得很松软的手艺。从老家来这十多年了,他还管学校念作“xuè校”而不是“xiáo校”,这大概同他的发面手艺一样,延伸着中原文化的坚韧性。他家就住解河屯,却兴冲冲地把铺盖卷抱到我这一米五见宽的小屋来,跟我挤一个炕凑热闹,说是冬天早起熬馇子粥方便。于是他每晚找话茬跟我聊天,便成了我的生活内容之一。

“啧啧,阎老师,看你在学生本上老判这么些个字,不累吗?”每晚一进屋,老方总好冲着我正在批改的作业本张几眼,评说一两句。他有资格作这评说,是因为早先他在关里老家识过些字;更重要的是他闺女是个学习很不错的学生,对满是洋文字母的代数领悟力极高,在她作业本上我难得画上几个叉,这一点让老方很是自豪。其实农村孩子跟城里孩子,在天份上没有什么差别。

“哎呀,这炕滚烫,真舒服啊!”每当老方先我钻进被窝,总要不甘寂寞地哼哼一阵,似乎他躲开老婆孩子热炕头挤这小炕,真的就找到一种幸福。滚烫的炕是老方的功劳,自打他搬过来,每晚上炕前定会抱些柴禾往炕洞里塞几把,入冬后更把个小屋烧得暖烘烘的。算起来,这北大荒的第五个冬天,我还真没睡过一宿冷炕。我唯一能报答他的,就是第二年从杭州给他带了一块布料,是我妈从箱底翻出来说给他媳妇做衣裳的。这山东大汉咧着嘴搓摩着布料直喊高级,喊得我心里发虚——那时候抄家抄得家里还会有好东西?

“阎老师,俺农村讲‘老婆孩子热炕头’,这热炕头你有了,就差一个女人啦,”老方缩进被窝停当就开始调侃了。

“哎,说真的,你看小鲍老师咋样?”他看我不吱声,继续单刀直入,言辞恳切。小鲍老师是本县的知识青年,家在岗外,就住伙房隔壁的女宿舍,模样挺秀气,平时乖巧得像只兔子,这会儿被老方穿墙过壁叨咕上了。在顺垄沟捡豆包的老乡中,涉及媳妇的话头是频率最高的,平时爷们之间相互逗闹,开口便扯媳妇。跟跑腿子撩嗤,逗的也是媳妇。你想,他们成年累月灰头土脸弓背哈腰,图的不就是治个家、传个孝嘛。在传统的修身、齐家、治国、安天下一整套人生规范中,属于他们的只有齐家这一个环节,不说这个还能说什么?而此时,我对他的关心,只能付之一笑。

“阎老师,你爸是大官吧?”这是老乡跟我们深入私聊时的又一大主题。

“不是。”“咋能不是呢?都说你们长发岗青年的爹妈是老革命,那官还能小喽?”老方饶有兴致。

这“革命”与“大官”的联系,百姓是奉若必然真理的。不是吗?李自成是这样,朱元璋是这样,刘邦也是这样。伟人说不是这样,但老百姓坚信就是这样。

“都是走资派。”

“瞎,啥走资派,……那都是打江山的!”老方想说些什么,但这种国家大事他说不清。

“哎,你爸打仗的时候是哪个部队的?”老方平日最爱叨咕他老家孟良崮战役。

“我爸当年是做地下工作的……,不是打仗的。”

“啥?地下工作?”老方眨巴两下眼,这嗑有点唠糊了。

也难怪,当年从事地下工作的骨干也是那个时代有知识的青年,他们在眼下流行的正史中没有篇幅。老方纵有文化,又从何知晓他们。但事实上,当年孤军僻壤能得举国拥义,挥师南下能成势如破竹,隐蔽战线那一批战士的功勋和鲜血,早已凝铸在空中,与史册和大官小官无关。

不一会,老方的鼾声从炕上飘了过来,似呻似吟逐渐弥漫,夜已深了。

节目的内容忽然又有了进展。一个学生的姐姐,嫁在远屯,经陈志安一动员,也舍弃了打场的工分赶过来参加排剧,学生们都管她叫“姐”。她小时候在关里家学过唱曲,演过剧,会唱梆子,而且挺不错。她自告奋勇说加一段说唱,试了一遍,果然行,民间老段子,很有味儿。她是那种有表演天分的人,一遇这种场合天分就迸发出来。她专门折趟家取了一副行头来,就是那种边说边唱边敲打的家什,这使节目内容大大增加了。她到来的好处还不止于此,更重要的是助我一改孤掌独鸣的局面。在她麻溜的张罗下,排演的气氛立马热乎起来,体操也上升到像样的舞蹈,那一帮时不时还会脸红害臊的小女生,都大方起来也安分不少,这使节目的进展和质量都大大提高。

1971年,阎克平左手提着小提琴盒,和一个队的知青陈嘉一道赶往公社文艺宣传队报到

年关终于到了,我们的正式演剧也开始了。

第一场演出就排在解河屯,那是73年的腊月三十。那天下午,“姐”领着小演员们在学校女宿舍里挂上门帘化妆,个个兴奋不已,只闻欢声笑语从屋里飞出来,偶尔露一下花容。那些描眉涂唇的颜料是怎么鼓捣来的,就是“姐”的秘密了。屯里的小媳妇、老娘们也仨俩聚堆跑过来,挨着学校大排屋的窗沿张望,乐颠颠地好像眼下正是她们自个儿在演剧一般。这气氛,让白雪笼罩的屯子里,弥漫起一股过年的喜庆味儿。

学校办公室里,几个老师一会儿过来张两眼,一会儿又赶回家忙活过年的事儿。各路爷们大小子也川流不息跑进来,张两眼,问两声,卷棵烟,谁进屋都要扒拉两下炉盖、往炉膛里塞一把豆秸,把办公室那小铁炉憋得“呼呼”直叫唤,炉管烧得通红。我是最闲的,坐着,跟所有进屋的人打招呼,唠两句,瞅空把从柴禾垛往屋里倒豆秸的簸箕藏到里屋去。心里思忖着,他们今儿还在忙啥呢?场打完了,工分结了,公粮交了,现钱也到手了,土豆下窖了,白面也磨好了,猪杀了,酸菜能出缸了,剩下的就是过年了,把一年的酸甜苦辣全在这冰天冻地里捱过去,在隆冬中感受美好的梦,待雪融化。

下晚吃过饭,学校腾出的那间大教室里,擦得锃亮的五六盏煤油灯点着吊在梁上,整个屋里顿时照得通明。络绎赶过来看演剧的人在黑白茫然的天地间老远瞅见这屋雪亮的灯光,心里不猫挠才怪!等大队季书记和董校长讲完开场白,我就领着“女生小舞蹈”进场了。屋外门边窗沿下,杵着一溜挤不进去的老爷们和大小子,见我们过来“呼啦”一下让出一条道。一进屋,嚯!雪亮的灯光下是黑压压一片,几乎被清一色的妇女占领。丫头们占多半,再就是小媳妇和老娘们,还有抱着小崽儿的,最前边一溜是能钻缝的小嘎子。我们硬是从水泄不通的人缝里,才从后门挤到前台。短短十来步远,那么多我认识的和不认识的面孔迎着我笑,充耳是“阎老师!阎老师!”的亲切招呼,好像我是跟她们久别重逢的一个圣人。因为脸对脸挤过去,分明看见她们个个头发梳得溜光水滑,红绿头绳,还有编的小花串。因为屋里挤得热,面孔都是红扑扑的,晶亮的眼神中透射出一种期待。我蓦地心生一种使命感:这事整大了!

开始吧!手风琴在我怀里欢快地唱了起来。一段前奏之后,小演员们碎步轻快地边唱边舞起来:“井冈山上哟哬哬哬嘿——,太-阳-红啰嘿,毛主席就是—红太阳哎!……”我坐在一旁凳子上,用琴声引导着舞蹈节奏和表情起伏:几个亮相与交叉换位的组合、三段歌词、一段变奏,两遍反复,一段一段都顺下来了。看得出小演员们很紧张,但都很认真、很卖劲,而且还都能按照姐的教导咧着嘴笑——很成功!我这才发现,小演员们今晚齐刷刷都换了一身小花棉袄,比起平日着实赏心悦目,只不知她们爹妈为此又犯了多少难。

我心中渐渐放松,一边伴奏一边转眼朝观众望去。三步开外满屋子的黑鸦鸦的人堆里,真可谓无数双眼睛闪动着亮光。再望过去,溜纸的窗户都已被拉开,屋外的黑影中已看不清还有多少双眼睛。这片层层叠叠的眼光,象一幅基调晦暗但毕露大片跳跃光点的老旧油画,给人一种厚重和深邃感,其中有欢笑、有羡慕,有惊讶、有凝神,甚至有嫉妒的闪光。那些笑卜滋滋的眼睛,多是媳妇娘们的,她们在笑啥?也许在笑眼瞅着一年的辛劳,就在今晚这热闹中熬到了头,该哭的都哭过了,今晚该痛快地笑了!那些凝神的眼睛是爷们的,宽厚而舒展,喜悦且巴望着。惊讶和羡慕的眼神,是那些丫头们的,她们心中一定诧异,眼前这拨跟自个儿一样打小捡地捡出个头儿的丫头片子,咋就敢这么丢人现眼上前跳舞?咋就敢狐狸精样儿描眉抹唇?咋就敢站地当间儿把老师挤一边拉?咋就能跳得这么妖笑得这么美?

我心底忽然震动了一下——本来也就是凑个热闹的,却没成想满场是这么些笑意丰富的眼神。这些在每一个美好的日头下必须弯腰哈背匆忙伺弄着地垄沟的人们,此刻却齐聚在这黑天冻地挤压下的黑窟里淋漓地欢笑。他们是觉(jiǎo)得快乐?亦或是受到某种感动?他们的快乐和感动我能设身入心地理解吗?此刻,她们真的在笑——在真的笑!混揉着惊讶、羡慕、嫉妒,嫉妒也是一种美的萌芽,她们是该嫉妒很多东西了。

小组舞蹈顺利结束。然后是‘姐’上场,表演了一段山东快书,噼里啪啦,绘声绘色。接着我又来了一段手风琴独奏,记得是“我是公社好社员”。最后是‘姐’漂亮地表演了她的梆子说唱,说的啥唱的啥我记不清了,反正是惹得满场喝彩连连、热气腾腾。说真格的,文艺表演求个热闹就很不错了;但乡亲们对泥土青苗黑胳膊红脸蛋编织成的声音更有兴致,对民间曲调和方言乡音更有共鸣,能让他们痴迷的才算魅力。‘姐’就这么做到了。

表演结束后,小演员们都聚集到学校伙房,老方已焖好了热腾腾的二馇粥。我说,大家管够喝,今晚我请客!丫头们都抿嘴乐了。一个声音问:“阎老师啥叫‘请客’啊”?另一个聪明点儿的说:“请客就是请戚(qǐe)呗”,“妈呀,俺们都是戚啦”?“咯咯咯咯——”,满屋洋溢起轻松的欢笑。第二天初一早上,当这些丫头们分堆儿、结对儿上路回家时,我发现她们脸上的彩妆都还没舍得卸,一个个脸蛋依然透着昨晚幸福的光彩。我理解这种彩妆对她们尤其珍贵,她们是要把这光彩带回家,带给爹妈,带给全屯的乡亲们看的。那个隆冬的大年夜,在这些农村丫头们心中萌生的幸福感,也许是她们此生心中开放的第一朵花;也许,仅仅是她们此生中惟此一回,但就成了永恒记忆的美。

第二场演出是到泰和屯,那是陈志安力邀的。演出完了我忙着组织学生集体回学校,马车等着,没有空隙去看于晓兰。演出中我似乎感觉到她的影子闪过,但她始终没有上前跟我搭话。

第三场演出,就是到更南面“姐”家那个屯子了。

原本我跟“姐”合计,大年十五之前多走几个屯——本大队的长发岗和小和悦路是一定要去的,解河屯最好能再加演一场,然后还有……。可是才三场演下来,我已意识到,实际上我们没法再演下去了。原因很简单:过年时节,北大荒天地正是烟儿颮随时即起、肆虐无忌的世界。学生的家和演出地点都分散在相距很远的各屯,我们既不能每次演出后立即放学生分散回家,也没有能力在过年的十五天让整个队伍集中往返于大队与各屯之间。那天在南面的屯子演出后集中往回赶,入夜的气温大概降到零下四十几度,拉车的马跑得浑身一层霜、冻得直打嚏。学生们在车板上相互依偎冻成一堆霜人,喘气声儿也没了。我那时就一身破棉袄,跟着马车一路小跑,怕冻坏了自己这副江南水土的骨头。边跑边望着苍穹中遥远的星汉,听着雪原上透明的马蹄声,恍惚觉着车上的学生快没气儿了。在此刻的酷冻中,她们转眼前的欢乐已荡然无存。

第二天早上,我跟“姐”和丫头们说:咱们不往下演了,大家都回家好好过年吧。我也回杭州过晚年去。

“为啥啊,阎老师?”,顿起一片惊讶的叽叽喳喳声,恰似一群飞奔正欢的小鹿,突然遇见一道河流阻挡。

“昨晚没把你们冻坏吧?今儿再放你们回去,万一让烟儿颮刮丢了,我咋跟你们爸妈交待呀?”

“没事儿的!俺们不怕!”

“姐”是个明白人,同意了我的想法。

“那啥时候再演啊?还没演完呢!”又一片失望的叽叽喳喳声。

“来年儿……七月节,再看吧。”我随口而出(北大荒将农历七月十五前后约七、八天,做为割完小麦准备收割大田庄稼之间的一段休整期,各家趁此空档上甸子打烧柴并储备割大田的体力)。

“七月节还得打柴禾呢,不赶趟吧?”。“赶趟!”。“不赶趟!”。“赶趟,我爸会让我来的!”。在一片叽叽喳喳逐渐热烈的合计中,孩子们又泛起了新的憧憬。

我没替她们往下编织这个向往。我似乎已明白,陈志安和乡亲们盼望的“热热闹闹走它一大圈”,其实只是他们心中一个美好的梦想而已。这块黑土地上的人们,他们只能在隆冬欢乐,只能期盼隆冬的美梦。当他们卸下一整年的辛劳之时,就兴冲冲朝这个梦奔去,毫不顾忌脚下枯草旯子掩盖着的坑洼,满心指望着一个城里来的文化青年就能给他们摘下一片蓝天。

我虽帮他们编织了这个梦的开场,敲锣打鼓正待催入酣畅,但我又无力完成他们的这个梦了—这个我可以没有而他们不能没有的隆冬的梦。但我毕竟告诉了他们,他们有一个梦可以开头,已经开头。

知青在干农活中歇气(休息),右一为阎克平

第二年七月节,大学又来招生了。虽然可选专业的范围很窄,但我报了名。

那天,正值长发岗队里沤新蔴。副队长老任(yǐn)攥着一张《贫下中农推荐书》,领着我在苇子丛里曲里拐弯钻到了泡子边,一路上叨叨着“闪得不轻”。听说是我上大学需要群众推荐鉴定,那些老爷们大小子哗啦一下都从水里钻上来,赤条条围着我直喊“老九高升啦!”转眼,老任揣着的一盒印泥就给抠光了,一支破钢笔的蓝墨水也给挤完了,那些爷们毫不吝啬自己的手指,连声嚷嚷多戳俩印行不行?!

当我得到大学的正式录取通知时,阿胖突然来到解河。他是去年上的大学,这会儿趁学校放暑假的空赶回来,把但凡有熟人的屯子和街(gāi)里、县里都跑了个遍。巧的是我跟他是同一所大学,他讲了学校的很多趣事,那是一个遍地盐碱、钢塔林立,对祖国的发展举足轻重的地方。他还说我到学校报到的那一天,他会到火车站接我。看着他一身学校发的工装和脚头掌了牛皮的运动鞋,我忽然感到,外面的世界已很精彩。我即将也这样走出农村,循着一条陌生的新路,再去扮演大学生与工人混合的角色,再然后,又或是其他什么角色。

我打算再等些日子,捱到开学报到的档口再离开这里。一卷土炕上用了几年的铺盖、一纸箱书,没必要再赶回杭州去拿什么了。而各路爷们家的炕头,是必须要去坐一下的。辣生生的高粱白、苦涩涩的蛤蟆头,还有那再简单不过的“闪一下”的诉别词儿,在最后十几天里都成了具有真实含义却又不知怎样精确画上的句号。

先走的,又赶回来寻觅着什么;后走的,还磨蹭着怕落(là)了什么。毕竟,我们青春的第一串脚印,已留在这里了。

从大荒一步跨到大学,这一步巨大的差距,它意味着什么?——意味着我将告别仅为果腹蔽体的生存方式;意味着我一转身就会撇下那些正在课桌后等着我的学生;意味着我与那些弓腰哈背的身影和笑愁未展的音容将各自行走在两条平行线上,不知何处才能交会;意味着今年的七月节,我不会再重织他们的孩子们等待着的隆冬的梦。还有,还有很多的意味,多到我至今还没能掰清楚、想明白。但有一点是明白了的:这块黑土地上的人们,我曾与他们共同汗尘厚垢、共同饥寒交迫、共同喜怒哀乐、共同相依为命,他们太苦、太难。今后,若做了他们的官,切勿自恃尊贵;赚了他们的钱,切勿为富不仁!

那天离开村口,老方往我挎包里塞了一大摞发面饼,是用他自家白面烙的。这个山东大汉,那一刻轻声细语絮叨着他老家的风物人情,笑得却并不自然。那摞白面饼我整整吃了一路,每一粒细屑都撮起来吃,从兴隆到富锦,从福利屯到安达,分明感觉着它们从松软到脆硬,从温热到僵冷。

2005年,陈志安曾来电话,颇为自豪地说起他算是吃官粮退休了,有点儿固定待遇。退休后又上县里粮库扛一阵粮袋。现在已快七十了,二百来斤的麻袋扛不动了,还想再干点啥挣点钱养老。后来,又听说陈嘉张罗在草甸子里为乡亲们铺了一条路。再后来,当年一帮唬犊子们又去那块黑土地上“旅游”了一番,说是有几家认识的老乡都已置上大奔了,草甸子也改名叫湿地了。

我不清楚,在那永不会消失的大片草原、大片蓝天、大片黑土、大片冰雪之间,在那与我们同一方生死地上的人们和他们的子孙,如今的梦是什么,是否还有仍不曾开头的梦……

本文曾分别编入《富锦文学作品选·中册》(2012年)、《青葱岁月》(2019年)。

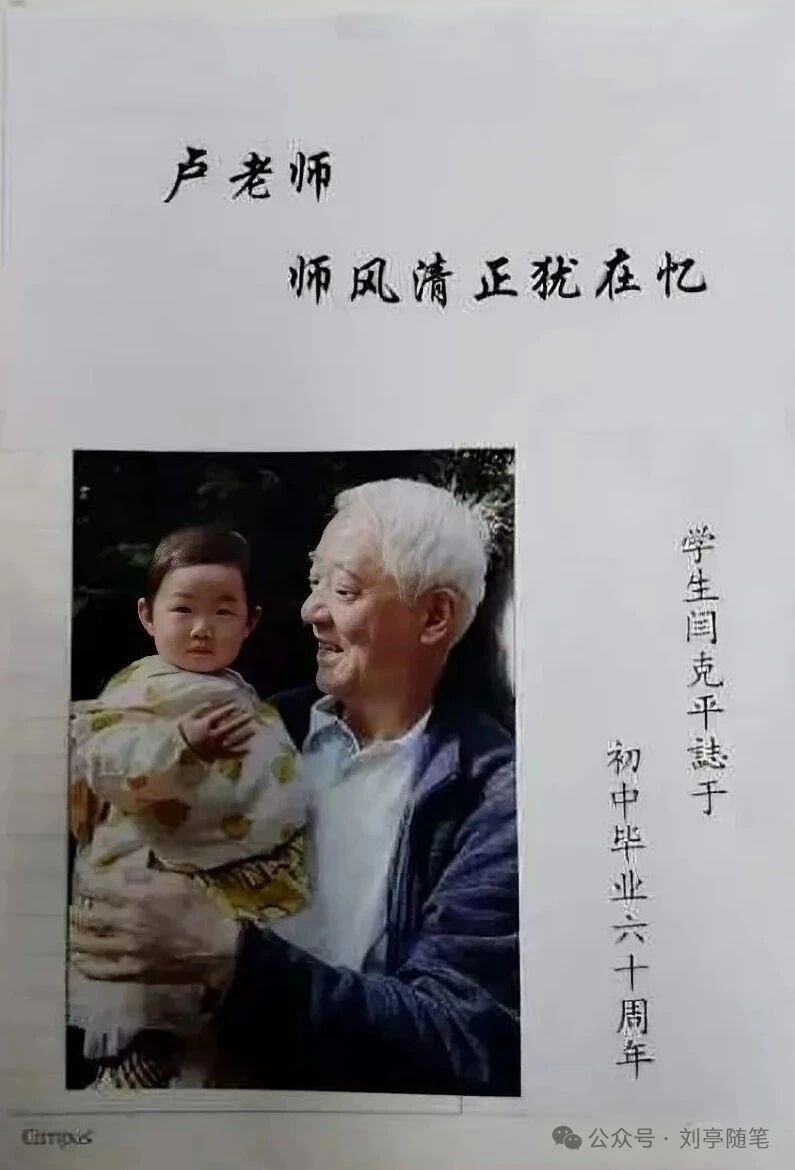

克平把这张他很喜欢的祖孙照,作为毕业60周年送给班主任卢老师留念的礼物(每位同学一张照,一句话)

哀悼老朋友、老同学阎克平

尊敬的克平家属,各位来宾,各位亲朋好友:

云蒙低沉,草木含悲。今天,我们怀着无比沉痛的心情,在这里一起悼念我们的老朋友、老同学阎克平。

阎克平于2025年8月21日下午17时35分因病逝世,享年76岁。克平与共和国同龄,小学就读于原浙江省军区西湖小学,初、高中分别就读于学军中学和杭州一中。1969年3月9日,远赴黑龙江省富锦县兴隆公社插队务农,先后在新兴、隆胜大队落户。1974年9月进入东北石油学院学习,毕业后留校任教。1978年9月,考入浙江大学化学系攻读研究生,毕业后进入中石化扬子化工股份有限公司工作。

阎克平胸襟宽阔,知识渊博、思想深刻,是大家公认的良師益友。他爱憎分明、热爱祖国,也是一位富有社会正义感和责任感的公民。他的一生,平凡而充满活力,他勤勤恳恳地为国家、为工作,也为家庭付出了一切。

阎克平注重自身修为和修养,还是在初中时,班主任老师给他的评价就是“内修内秀”。克平為人正直、诚实守信,善良宽容,尊重他人。因为人品好,克平的朋友很多,周围的人都喜欢同他交往。克平外表平和,但内在聪慧,感情细腻,创意丰富。

他的好友说,克平初中就写得一手好文章——今天这里的好友,大都读过克平于2009年写就的《隆冬的梦》——“虽然生活艰苦单调,他也竟能写出如梦如幻般的浪漫”。

阎克平喜欢拉小提琴,对音乐有很深的造诣。他胆子大,动手能力也强,居然把一把意大利古琴给拆了,再重新整过胶好,恢复如初。他还爱好诗歌,常和一帮子诗友探讨切磋。

克平在病逝前的半个月(8月7日),还在兴隆知青的微信群里,一起帮着推敲友人的诗作。克平的晚年爱好多多,活得丰富多彩。他能为了一个考古问题,独自驾车驰骋千里之外的荒野。对艰深晦涩的古文字,他下得功夫最多,十数年持之以恒,穷经皓首……友人对他的评价是“多才多艺,活得通透。”

阎克平在家庭生活上也是好丈夫、好父亲。他们夫妻恩爱,子女优秀,有一个令人羡慕的幸福家庭。

天妒英才,克平不幸离开了我们,离开他一生进取和奋斗的世界。我们恋恋不舍,我们万分痛惜!

我们衷心祝愿克平,能在另一个世界得到永恒的平静与喜乐!

在此,我谨代表克平的生前友好,亲切慰问克平的家属和亲人,请你们务必节哀顺变,多多保重!

克平一路走好!

2025年8月23日

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号