富锦杭州知青史料遗存系列#总1260

“转眼又是一年过去了。感觉好像是45岁以后,这日子就过得一年快似一年。随着体力和精力的衰退,愈发激起了一种紧迫感,要为如今已然陆续进入耄耋之年的一批当年知青,多少留下点什么。为此,结合去年《富锦杭州知青史》编撰发行的“顾问”工作,我也开始在我的实名公众号《刘亭随笔》上,陆续编发《富锦杭州知青史料遗存》系列。一年忙碌下来,倒也有了十篇之多。

这中间,大约分两个部分。一是旧文的修订和网络配图重发,除了作出必要的勘误之外,目的是进一步扩大流传,并努力做到图文并茂。这大约占到了四成。二是新撰写的文稿,填补了一些知青人物非常重要的空白。作者主要有王效良、何学敏、万大瑶、周建国等人。其中王效良贡献尤巨,他一人为别人写了三篇(熊虎、卢展工、周奋进),唯独没有写到自己。何学敏大姐是“口述历史”,胡建、刘亭和程珊为最终成稿都出了力。这些成果,想必在不久的将来,都会转化为正式出版的《青葱岁月(修订本)》一书。

来到今年,这项工作还要继续。这不,头一篇就是程珊的《北大荒引领我走进艺术殿堂》。程珊在我们那一帮子到富锦北大荒插队务农的杭州知青中,几乎是年龄最小的之一。但她很自立、也很努力,从作为知青参加公社宣传队扮演李铁梅开始,一步步经推荐加考试进入师范学校的艺术专业学习,后回到插队所在县城担任老师;再参军入伍当上文艺兵出演歌剧《刘胡兰》,接着又转战中越边境自卫还击战前线成为医务兵,出生入死救治伤员并荣立三等功;包括退伍后进入地方广电系统从事业务管理,逐级升至节目中心主任和频道副总;退休后成为电视剧独立制片人,继续以自己深厚的专业积累加持,活跃在艺术创作第一线上。这一路走来,她始终是我们这批知青荒友中最积极、最热心、付出也最多的“老妹”……”

入伍后参演的大型歌剧《刘胡兰》剧照,位于七人中间者

作者系程珊,成稿于2018年12月28日。(作者简介附在文后)

“北大荒”对我来说,是一个不同凡响、刻骨铭心的字眼。明年也就是2019年,又正好是我与307位杭州知青,远赴黑龙江省富锦县(现改为富锦市)兴隆公社(现改为兴隆岗镇)插队落户当农民的50周年。

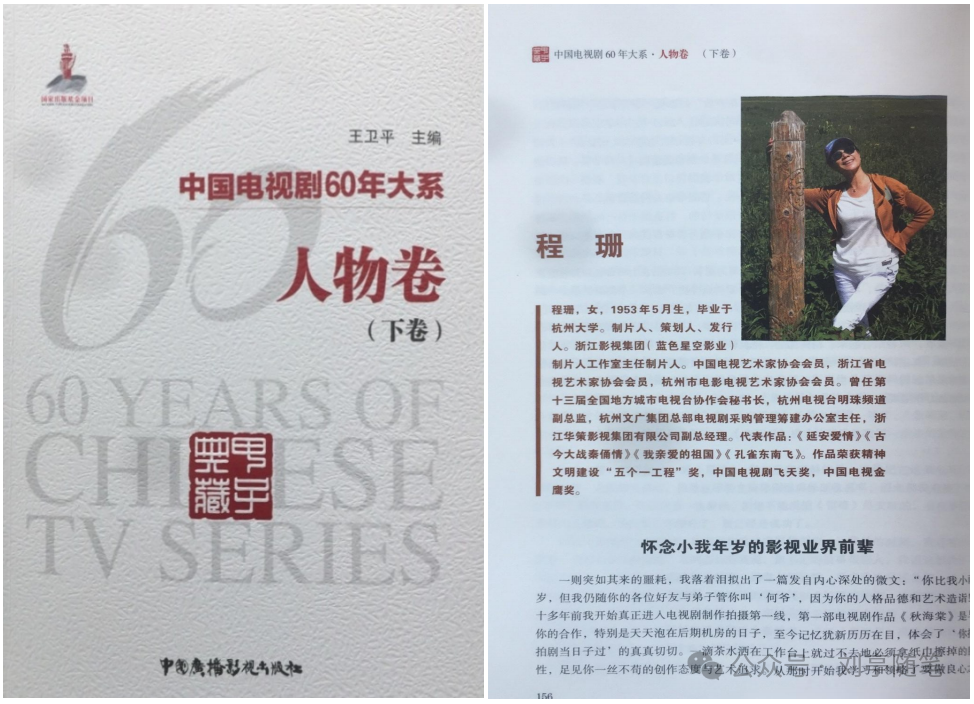

恰逢此时,一套“中国电视剧60周年大系”的丛书出版了。在《人物卷》(下)的第156页“制作发行篇目”中,刊载了我的一篇题为《怀念小我年岁的影视业界前辈》(详见文后附录)的文字。摩挲着这本厚厚的大作,不知为什么竟令我又想起了半个世纪前的北大荒。

“丛书”是因了60年“一个甲子”的意思集大成的。和我插队务农的1969年相比,中国国产电视剧的起步,才不过早了仅仅10年。一个十五、六岁的小女孩,别说认识,就连知晓也都是勉强。虽然多少受到一点族人中艺术氛围的熏陶,但现在想起来,那也就是个“皮毛的皮毛”,想要和什么电视剧沾边的可能性,近乎为零。

那一年,我是背着“黑五类”的标签,带着“灰极了”的心情,随着几乎不认识的、仅大我几岁的“荒友”同学们,去到那个为“可以教育好子女”所容的、离富锦县城上百里地、全县最最偏远的“兴隆公社”,去插队落户当一个农民的。

挑水

老三届中的68届初一学生,或许是当时下乡知青中年龄最小、文化知识最少、心智最不成熟的一群人。对我来说,还是一个为了逃避父母文革中跪着挨斗家庭出身的“黄毛小丫头”。这个雅号,还是一进新兴大队时,看热闹的老乡评论每一个知青时“颁发”给我的。我哪有高中生的大哥大姐们、那些个一套套的理想追求和学识文才!实可谓“心里空荡荡,双眼雾茫茫,周身灰溜溜”。一心想用“接受贫下中农再教育”的自我改造,用拼了命的好好劳动,换得有朝一日能“改头换面”。可那永远也干不到头的地垄,却又常常重创我这样的念头。除了消极苦闷状态下的沉默寡言,也只能得过且过、听之任之地捱着没有希望的日子。

不过,也时有愉快的冲动,那就是每当下雨天不出工、秋收后大伙儿围着笸箩川苞米粒儿,还有一年到头坐炕“猫冬”的时候。

我们新兴大队的近二十个女生,会在比我年长七岁的高三大姐何学敏的倡议、引导和带动下,扯开嗓子合唱当年家喻户晓的歌剧《洪湖赤卫队》的主题歌:“洪湖水浪打浪”。那叫一个开心快乐“爽”啊,既刷足了“存在感”,又填补了“自卑心”——因为我会合二声部。当然过后才体味到,当年已经在公社入了党,成为公社党委委员,继而又被选任为县委委员的何大姐,此举只是为了让我们这几个年少的小字辈,因劳累、想家或种种原因而排遣忧伤的“法道”。

在青年点喂猪影

1970年夏秋之交,我和队里的雅光、晓雁、晓江并男生金一虹几位同学,被通知到公社集中报道,参加文艺演出“宣传队”。同时并被告知,除了要在走遍全公社各大队做好“毛泽东思想宣传教育”工作以外,还要为参加全县来年开春的“革命样板戏大会演”作好准备。

突如其来的“荣幸”,实在是猝不及防。更让我措手不及的是,以何学敏、左丹燕二位大姐和Y为领导的小范围会议结束后,竟然宣布由我担任革命样板戏京剧《红灯记》中的主角“李铁梅”。

哇!一颗砰砰作响的心脏,几乎要跳出胸膛:为什么会是我?从此,我就可以躲开那一眼望不到头的地垄沟了,还可以圆上我打小就有的“演员梦”了……

此番实情,是50年后在作家袁敏要为《收获》杂志撰写《兴隆公社》非虚构文学专栏时,集中采访当年的宣传队成员时才知道的。就是因为那曲思乡心切时解闷的“洪湖水浪打浪”,在学敏大姐的力荐下,在扮演“李奶奶”的知青大姐左丹燕的指导教练下,同扮演我爹“李玉和”的方明亮三人,一道组成了《红灯记》折子戏的专演小组。

宣传队的集体生活,让置身于其中的每一个知青都无可质疑地体验了平等、愉快、友好、忘我的心境与情愫。我的“忘我”,也由一种更具戏剧性的经历而成就。我们走村串屯儿去到全公社每一个大队为农民演出时,倍受青睐的“欢腾”气氛于我而言,更是让我的“状态”发挥到了极致——缺文化、少艺术的北大荒老乡们喜欢“李铁梅”的疯劲儿,绝对是空前绝后、无法想象的。

因为我们集中吃、住、练,都在公社所在地。就近公社的大队,就首先分别被安排到公社的小会堂观看演出。又因为频繁转场去各大队演出,对“铁梅”的议论也就传遍了全公社。

有常总赶着大车出没在公社与各屯之间、自认为是见过大世面的车把式,他把看过宣传队演出的经历带回到村里,作为炫耀的一大资本。摆在最头前、描绘起来最绘声绘色的,当然是“李铁梅”和“演铁梅的女知青”——我居然成了类似于莎士比亚笔下的“女神”。

在被围观、被追捧的情境下,我觉得我的血管里,流淌着的就是共产党地下组织成员、革命烈士后代“李铁梅”的血液。不知不觉之间,我几乎忘却了刚来北大荒时的家世包袱,以及之前沮丧、怨恨和消沉的情绪。

铁梅在与李奶奶对唱“做人要做这样的人”折子戏唱段时,有一个很有力量的将大辫子一甩的动作。这个辫子,是在我半长的发梢下,接上假发而作成。因化妆接辫的繁杂与时长(演“小常宝”的冯尔敏因女扮男装,就没有这样的困惑),我常常不等卸妆,又要手提着用煤油灯改装的“信号灯”(怕放在其他道具堆里挤破了玻璃),步行或坐在马车上,穿行于公社通往各队的大道、各村之间的小路、或抄近路在庄稼地的毛道里,唱罢一场再奔赴下一队的演出。无论走到哪里,屁股后面总会追着一堆堆的大姑娘或老嫂子,小屁孩儿则扯着嗓子高喊:“小铁梅、小铁梅”。若从庄稼地里穿行而过,干活的社员都会停下手里的活计,目光追随着那一群花花哨哨、背琴扛胡胡的知青宣传队少男少女们。“铁梅”自然是其中最亮眼的,因为没有卸妆的大辫子,还有那红袄子、绿裤子……

久而久之,凡遇此景,我的胸会挺得更高,眼会望得更远;原本就很纤细的小腰,也会拧得更欢。50年后的今天想来,说得好听那叫“找回了自信”;说得难听点那就叫“找不着北了”。多年后已经是电视剧制片人的我,方才体味和理解了“为什么粉丝多的明星会有那么拽”的道理。想当年与当下相比,如今也不过就是“小巫见大巫”的小菜一碟。

因为演到各处,无论场地大小、搭台与否、有无拉灯,再小的大队部或与马圈毗邻的豆腐房,演不了披着白被单做斗篷跑圆场的“智取威虎山”,演不了耍大刀的舞蹈,或是有着优美舞姿的女生伴舞的节目,没有太大幅度、以唱腔为主、不用挪窝的祖孙三代“红灯记”,便成了炙手可热、场场不落的保留节目;演铁梅的女知青,则更是家喻户晓、妇孺皆知了。那时的我,包括全社会都还没有“明星”的概念,但俨然以“台柱子”的荣耀 “被追”、“被捧”、“被聚焦”,这个演铁梅的女知青可真就“抖发”了,毕竟她才17岁。

一块儿去参加公社宣传队(左一)

有一次,“事件”发生了。现在想来,这是一次颠覆了我的“三观”、触及了我的灵魂、教会了我做人的“事件”。

尽管已经记不清当时是转到哪个大队去了,但记得清的是在一个实在是逼仄得转不过来身的空间演出。宣传队领导看后决定,除了独唱、三句半等少人小动的节目,和拉手风琴的大嘉或乐队队长的Y用乐器垫垫场外,必演的“压轴戏”只剩下“红灯记”了。

在我上场之前,已经见到了近在咫尺的小屁孩儿、大姑娘、老嫂子们,挤挤插插地坐满了一地。喜热闹的老少爷们,还轮不到靠进台前,一个个都依着墙角、门边、窗栏、户外,算是摆出了北大荒老爷儿们难得一见的“君子风范”。但里里外外,小剧场早已是挤得个满满登登、水泄不通。

因为没有布幔、条幅遮掩的后台设施,我站在一边候场的带妆身影完全展露了出来。这立马吸引了众多慕名等看“红灯记”、但已经很不耐烦观众的眼球。虽然只有米把距离的交流,但舞台上正在演节目的演员,与老乡们眼神交流互动的常态完全被打乱了。交头接耳的议论声,你扯我拽的骚动状,小孩子凑近要搞清楚铁梅大辫儿究竟是真是假的好奇心,搅得场面一团混乱。

轮到我们“祖孙三代”登场的时候,可供演出动作发挥的场地被越挤越小。孩子蹿动着,大人阻拦着;大姑娘嬉闹着,老娘们嚷嚷着。唱段中本该调动的情绪,完全无法正常发挥。原先就不满破败场地“大煞风景”的抱怨,此时不顾一切地就爆发了出来:我一甩手中提着的信号灯,大吼一声“闹什么闹,不演了!”一扭头就气呼呼地跑去了并没有后台的一侧。其他的演员被我这突然的举动,搞得目瞪口呆,Y叫停了乐队,老乡们也一个个悻悻然不知所措。之后的局面,是被“镇住了的”农民观众,用戛然而止的寂静,维持了可以继续的现场秩序。但演出结束,我至今不能忘却的一次人生考验,便由此展开。

宣传队宣布为此事件,开会进行整顿,重点是开展对“铁梅”罢演的“批判”。队友们纷纷叹息了这场演出,因为我的“骄娇二气”,给老乡们留下了恶劣的印象。大家批评我“自以为是”,口气最恨也最深刻的是乐队队长Y。他破解了“尊重与被尊重”的关系,指出了将文化艺术带给贫下中农的“深远意义”,以及潜藏在我思想深处,能否正确对待农民群众的道德理念。那是个“斗私批修”的年代,批判都是“动真格的”,它给了我尚显稚嫩的“灵魂”,以巨大而深刻的震动。

之后我以此为教训,认认真真地排练,兢兢业业地演戏;体味并学会了在受到关爱与尊重的同时,更要关爱与尊重对方——“感恩是做人的基准”——包括对待农民兄弟姐妹。

几十年后的我,误打误撞进了坊间俗称“贵圈儿”的影视业界。与真正的明星大腕、老戏骨子、小鲜肉们接触多了,回望当年的事件,更加领悟了“耍大牌儿”的顽劣与丑恶。

虽然宣传队在1971年开春后即行解散,我们各回各队继续劳作。但之后的经历,竟是此段淬炼的造就。它的刻骨铭心,不亚于后来我有幸参加的“中越自卫反击战”。

飒爽英姿

参加中越边境自卫反击战中救治伤员

1973年离开兴隆公社,我去就读了师范艺术类专业,担任过音乐教师,也应征入伍当上了文艺兵,经历了真实的“芳华”岁月。转业后进入电视台,有了制作拍摄影视剧、担任制片人的经验,再就是上了本文开头的《中国电视剧60周年大系》丛书的人物卷名录。

遥忆往昔,轻抚如今,是老乡们在并不知道“外面的世界很精彩”的情境下,用他们最淳朴、最仰慕、最爱戴的语言力量,将我捧上了云端;又用他们最简单、最包容、最生动的行为方式,将我根植入土地。是他们帮助我找回了自信和自我,懂得了关爱与尊重,践行了谦逊和努力,学会了担当与感恩。正好在这时,读到了“北大荒人”微信群中东风大队童芍素大姐的一段微言,说出了我心中的感悟:“人与人之间,最大的吸引力,不是你的容颜,不是你的财富,也不是你的才华。而是你传递给对方的真诚、善良、踏实、信赖和满满的正能量。人生,并不全是竞争和利益,更多的是互相成就,彼此温暖,不是没你不行,而是有你真好!”

1979年参加中越边境自卫反击战荣立三等功

中越边境自卫反击战六零医院二所全体同志合影(第三排右起第11人)

“附录:怀念小我年岁的影视业界前辈

一则突如其来的噩耗,我落着泪拟出了一篇发自内心深处的微文:“你比我小两岁,但我仍随你的各位好友与弟子管你叫‘何爷’,因为你的人格品德和艺术造诣!

十多年前,我开始真正进入电视剧制作拍摄第一线的第一部电视剧作品是《秋海棠》。与你的合作,特别是天天泡在后期机房的日子,至今记忆犹新历历在目。那段相处的经历,让我体会了‘你把拍剧当日子过’的真真切切;一滴茶水洒在工作台上就过不去的必须拿纸巾擦掉的脾性,足见你一丝不苟的创作态度与艺术追求。

从那时开始,我学习和领略了要作良心之作、精品之作的坚守。一晃十几年过去了,你的艺术生涯依然长青,而你怎么可以先走了呢!如果去到天堂还有好剧等你施展才华,那就愿你一路走好!”

以上祭文叹息的主角,是傲立影视两栖的著名导演“何群”。他虽小我年岁,但也应该算是同龄人,有着我们这代人家庭、教育、经历、成长等一路走来的特质。

记得知道这个名字还是当年在对文革后的电影无感,而沉浸在从事电视剧领域的职业性痴迷下,因张艺谋团队的得奖电影而知道了“何群”的名字,那是80年代初《一个与八个》《黄土地》等作为美术师的荣誉,90年代初电影《凤凰琴》的获奖,使他进入了我国荣称“第五代导演”的行列。

之后,1999年随着广电政策发文“海外和港台电视剧不得在黄金时段播出”的规定,突然在某一届电视节的一面墙上,电视剧《红岩》的海报,出现了“导演何群”的署名。我拍案而起,兴奋地觉得国产电视剧的繁荣昌盛将会步入辉煌。

于是,2006年我参与制作发行的电视剧《秋海棠》,战战兢兢地找到了之前专拍《吕梁英雄传》《烈火金刚》等红色主旋律、男人硬汉子的他。

一向以硬朗见长著称的何群导演,首次接拍了纯情感题材的鸳鸯蝴蝶派代表作著名小说改编电视剧的他,一见面就胸有成竹地说:决不让自己在这类情感戏的把握上犯下当时情感戏的三大忌:催泪煽情、黏糊絮叨、低级俗套,且改变了以往一直非常尊重原著的惯例,创新性的对电视剧《秋海棠》进行了几乎颠覆性的改编。作为美术出身的他,还一丝不苟地对服装、化妆、道具,近乎苛刻而极致地提出要求。一发现因时代背景不能到位或不够满意的物件,会立即遣人从自己家取来用上。目前播出版画面中上海戏班大佬家中的沙发套,就是何群从自家现拆来铺上的。

令人感动的是,排入电影界“第五代导演”名头的他,竟然当年在左家庄鼎盛期公司的机房里,亲自完成了后期。

转入广播电视工作战线

我有幸成天坐旁而视,学习、体验和受教了一个知名电影导演对电视剧整个后期制作过程,在艺术、技术上精益求精地再度创作的态度与辛劳。同时领教了他那乐观、开朗、友善、低调、节俭做人的品格与德行。

房里不断有好友、同学、弟子、属下及曾经任用过的演员进进出出,拜会探访、嘘寒问暖。他谦和的姿态,笑料百出的谈吐,时时令机房里传出阵阵开怀的大笑。虽然几乎天天工作到深夜,但第二天必定准点进门坐台。一碗面条可以打发全天,而一帧画面一句台词一耳音符不适,却绝不可放过,这时在他的脑海里,根本没有“打发”二字。

他的信条是“既要保证质量又要有非常高的观赏性”,而为了严苛地挤掉水分,他生生将原本34集的成品,砍掉了4集,并坦承的对外公告,因此给制片方造成了估计少收近200万的损失。他因此主动要求降减自己的导演报酬,却拼了命的为一起同甘共苦的弟兄们求全求荣求待遇,“护犊子”成了他的雅号。

他鄙视和不悦并宁可不用出了名就乱拽,还狮子大开口讨要,且不尊重为他们服务的工作人员的“明星演员”,力挺和任用德艺双馨的新人好演员,是他“刚正不阿、嫉恶如仇”的人格品德。

由此,与他天天“混在机房”五十几天的日子里,让我练就了以后可以独立担纲电视剧《古今大战秦俑情》、《边关烽火情》、《蓝蝶之谜》等剧的制片人工作,以及《亲爱的》、《肖叮叮的剿匪记》等项目近乎于后期导演的工作能力和经验。更因为赞赏他的人格品德而成为了挚友。

这是一段多么难以忘怀,何等弥足珍贵的人生往事啊!

本文成稿于2016年12月31日,原载中国广播影视出版社《中国电视剧60年大系》人物卷(下卷)。

中国电视剧60年大系人物卷(下卷)

程珊简历程珊,女,1953年5月24日生于杭州。1968届初中毕业,1969年3月9日赴黑龙江富锦县兴隆公社新兴大队插队务农。1973年考入佳木斯师范学校艺术专业,毕业后任教富锦县第一小学。1977年参军入伍,曾参加中越边境自卫反击战并荣立三等功。1986年转业杭州电视台,曾就读杭州大学新闻学院,先后担任办公室副主任、节目中心主任、明珠频道副总等。2008年退休,被华策影视、浙江影视集团聘为独立制片人,目前仍是中国和浙江省、杭州市电视艺术家协会会员。

2009年下乡40周年之际,程珊(前排居中者)重返富锦一小和当年的学生们欢聚

2016.6.20和荒友出游,摄于新疆伊犁地区那拉提“空中花园”

2016.8.13和荒友出游,摄于内蒙古呼伦贝尔市扎赉诺尔

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号